«Come cambieranno le cose? Come saremo? Il futuro sarà scandito ancora da abitudini reiterate? Come sarà la coscienza personale e collettiva? Cosa ci chiede il Signore in questo tempo? Perché un Dio buono permette tutto ciò ai suoi figli? Nelle domande dei vescovi è emersa la necessità di una lettura spirituale e biblica di ciò che sta accadendo». Ha preso corpo così un documento della Commissione episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi della CEI, datato 23 giugno 2020, dal titolo “È risorto il terzo giorno”, che pubblichiamo integralmente.

- «Ad un certo punto – non saprei dire come – mi sono ritrovata con mio marito e i miei figli a casa senza poter più uscire come prima. E mi sono dovuta inventare maestra, chef, catechista…». (V.D., impiegata)

- «La colonna dei mezzi militari, che a Bergamo portano via le bare di notte? Chi potrà più dimenticarla? Per me non c’è dubbio: quella è l’immagine della vittoria della morte». (L.P., studente)

- «Mi affaccio dalla finestra e guardo il parco. E mi viene sempre voglia di scendere per giocare a pallone con i miei compagni». (M.B., bambino)

- «Avrei semplicemente voluto salutare mio padre nell’ultimo istante della sua vita. Avrei voluto almeno dirgli “grazie” o “perdonami” o “tranquillo, un giorno ci rivedremo”. E invece neanche questo». (S.F., avvocato)

- «Sì, mi manca di poter celebrare ogni giorno la Messa con la gente. Ma sai cosa? Mi è mancato di più poter dire una parola di conforto a quei morenti e poter celebrare il funerale con i loro familiari». (G.F., cappellano)

- «Mentre vestivo la mascherina e i guanti pensavo a mia moglie e ai miei due figli a casa. Però mi dicevo: “Sei un medico: quei pazienti aspettano te, la tua professionalità e la tua umanità”». (S.R., medico)

- «“Preghiera” è una parola grossa, quando sei a casa con tre bambini piccoli e una persona anziana da accudire. Diciamo che alle 7, mentre tutti ancora dormivano, vedevo la messa del Papa in tv e che la sera con mia madre dicevamo il rosario. Va bene così? (C.L., casalinga)

- «Tutto il giorno allo schermo del computer con amici e compagni. Anche se siamo sempre insieme, posso dire che mi mancano?». (I.P., adolescente)

- «Ho sentito che avevano bisogno di volontari per la mensa della Caritas in parrocchia. Quando ho deciso di andare, mio padre si è opposto. Allora gli ho detto: “Ma se lì non ci vanno quelli belli e in gamba come me, chi vuoi che ci vada?”. Mi ha sorriso e mi ha lasciato andare». (M.T., volontario)

- «Don, è cambiato tutto: è successo qualcosa di grosso. Voi preti ve ne siete accorti? Se tornate a dire le stesse cose e sempre nello stesso modo, davvero stavolta non vi ascolterà più nessuno». (S.C., segretaria)

- «Come cambieranno le cose? Come saremo? Il futuro sarà scandito ancora da abitudini reiterate? Come sarà la coscienza personale e collettiva? Cosa ci chiede il Signore in questo tempo? Perché un Dio buono permette tutto ciò ai suoi figli? Nelle domande dei vescovi è emersa la necessità di una lettura spirituale e biblica di ciò che sta accadendo». (Consiglio permanente CEI, 16 aprile 2020)

Il tempo dell’ascolto

«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore» (Gaudium et spes, 1).

Così ci ha insegnato il Concilio. Ed è con questo spirito, con apertura di cuore, che vogliamo lasciarci interrogare sulle conseguenze che segnano il nostro Paese – e non solo – all’indomani della pandemia da Coronavirus.

Rivolgendoci idealmente sia ai credenti che ai non credenti, come pastori intendiamo proporre una “lettura spirituale e biblica” di questa esperienza, che ci riguarda tutti in primo luogo come persone umane.

Per noi cristiani, in particolare, lo sguardo su ogni avvenimento della vita passa attraverso la lente del mistero pasquale, che culmina nell’annuncio che Cristo «è risorto il terzo giorno» (1Cor 15,4). Queste poche parole esprimono il nucleo della fede della comunità credente, la fiducia in una grazia che ci è stata donata e che continua ad espandersi nello spazio e nel tempo. Lì per noi il tempo degli uomini e l’eternità di Dio si sono incontrati, divenendo il centro della storia, il criterio fondamentale, la chiave interpretativa dell’intera realtà.

È tempo di ascoltare insieme la voce dello Spirito, che Gesù ci ha consegnato sulla croce (cf. Gv 19,30) e nel Cenacolo (cf. Gv 20,22). Il compito dello Spirito è di far approfondire la verità di quanto accade (cf. Gv 16,13).

Proveremo quindi ad accostare la nostra realtà, lasciandoci guidare dalla sua voce, facendo tesoro innanzitutto delle pagine della Bibbia, che raccontano le ultime ore dell’esperienza terrena di Gesù: in quelle pagine è riservato uno spazio aperto, in cui i credenti possono incontrare nuovamente il Signore, mentre i non credenti possono sentire accolte e custodite le loro domande.

Il dramma del Venerdì

«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mt 27,46). Nel racconto evangelico il grido uscito dal cuore di Gesù Crocifisso rimane sul momento senza risposta. Possiamo immaginare che anche i familiari di Gesù o i suoi amici, chi gli era rimasto vicino o chi si era allontanato, abbiano fatto proprie quelle parole: «Dio nostro, perché ci hai abbandonato?».

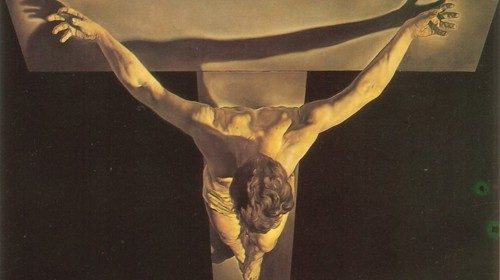

In questi mesi di pandemia tutti ci siamo chiesti il senso di un’esperienza così imprevedibile e tragica. «Si fece buio su tutta la terra» (Mt 27,45): è come se quelle tre ore, da mezzogiorno alle tre del pomeriggio del Venerdì, si siano ora dilatate, avvolgendo il nostro mondo con le tenebre della sofferenza e della morte.

La pandemia ha rivelato il dolore del mondo: ne ha di certo prodotto e ne produrrà anche in futuro, con conseguenze economiche e sociali vaste e persistenti. Si tratta di sofferenze profonde: come la morte di persone care, soprattutto di anziani, senza la prossimità dell’affetto familiare, il senso di impotenza di medici e infermieri, lo smarrimento delle istituzioni, i dubbi e le crisi di fede, la riduzione o la perdita del lavoro, la limitazione delle relazioni sociali.

La pandemia ha anche risvegliato bruscamente chi pensava di poter dormire sicuro sul letto delle ingiustizie e delle violenze, della fame e della povertà, delle guerre e delle malattie: disastri causati in buona parte da un sistema economico-finanziario fondato sul profitto, che non riesce a integrare la fraternità nelle relazioni sociali e la custodia del creato. Il Coronavirus ha dato una scossa alla superficialità e alla spensieratezza e ha denunciato un’altra pandemia, non meno grave, spesso ricordata da papa Francesco: quella dell’indifferenza. L’immagine del mondo, colorato di zone rosse in base alla diffusione del virus, fa pensare all’immagine biblica della terra “rossa”, perché bagnata dal sangue del fratello che “grida” a Dio (cf. Gen 4,10).

Tutto questo è come riassunto dall’urlo di dolore lanciato dal Crocifisso verso il cielo, quasi un’accusa a Dio, una drammatica domanda di senso posta di fronte alla morte: perché tanta sofferenza nel mondo? È un interrogativo che risuona nel cuore di tutti, credenti e non credenti, e che chiede di essere raccolto.

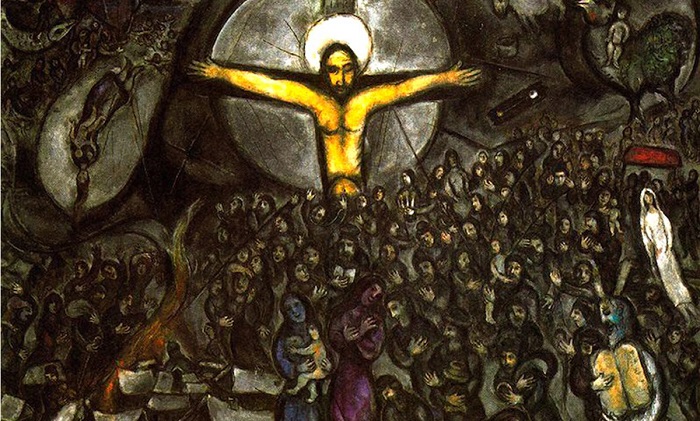

Sul Calvario c’è però dell’altro. Nei pressi della croce ci sono alcune donne, il discepolo amato, il centurione, Nicodemo, Giuseppe di Arimatea: poche persone, certo, ma rappresentanti di un resto di umanità capace di “stare in piedi” sotto la croce (cf. Gv 19,25) per tenere compagnia a Gesù, per accompagnarlo alla morte, per garantirgli una sepoltura dignitosa. Quel Venerdì si rivela così un giorno non solo di violenza e morte, ma anche di pietà e condivisione.

Se guardiamo il nostro presente alla luce di questa scena, non possiamo non riconoscere che anzitutto i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari sono “stati in piedi” sotto la croce delle persone contagiate. I ministri delle comunità, i collaboratori pastorali e i volontari, i catechisti e gli operatori delle Caritas, hanno alleviato le povertà materiali, psicologiche e spirituali.

I giornalisti hanno portato immagini e parole di speranza nelle case, negli ospedali, nei centri per anziani e nelle strutture di detenzione. Le forze dell’ordine e tanti volontari hanno svolto il loro servizio alla collettività con coraggio e dedizione. Alle norme restrittive dettate dalle istituzioni nazionali e locali i cittadini hanno risposto sostanzialmente con grande senso di responsabilità.

Anche se a volte non sono mancate le difficoltà, le famiglie si sono rivelate spazi di relazioni nuove, vere e proprie “Chiese domestiche”, nelle quali è fiorita la preghiera, la celebrazione nel tempo di Pasqua, la riflessione e le opere di carità. Anche così si sono riscoperti quel “sacerdozio battesimale” e quel “culto spirituale”, che non sempre ricevono il giusto spazio nella vita delle nostre parrocchie.

Le confessioni cristiane si sono ritrovate per alcuni momenti di preghiera, approfondendo i tradizionali legami ecumenici; e alcune comunità musulmane e di altre religioni hanno espresso vicinanza e solidarietà.

A ben vedere, il Venerdì santo della storia umana porta con sé l’abisso del dolore, ma anche gesti nuovi di fede e di carità, aderenti alle fragilità e attenti alle relazioni personali. Mai come ora i richiami di papa Francesco nell’Evangelii gaudium suonano come un vero programma pastorale: «La realtà è superiore all’idea» (n. 231); «Preferisco una Chiesa accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze» (n. 49); «Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione, ma che nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana» (n. 169).

Il silenzio del Sabato

«E fu sepolto» (1Cor 15,4). Dopo la morte, Gesù si è lasciato deporre dalla croce, stendere a terra, avvolgere nei teli, porre dentro il sepolcro, oscurare da una grossa pietra. Quella che il corpo di Gesù subisce è una passività preziosa, che rivela la nostra stessa passività: veniamo al mondo perché voluti e accolti da altri, siamo sfamati, nutriti e vestiti da altri e, alla fine, non saremo più padroni del nostro corpo, consegnato ad altri e alla terra.

Che lo vogliamo o no, siamo “dipendenti”, siamo limitati.

Il virus ha assestato un colpo fatale al delirio di onnipotenza, allo scientismo autosufficiente, alla tendenza prometeica dell’uomo contemporaneo. Ha creato una profonda inquietudine, quasi un trauma planetario, specialmente nelle zone ricche e industrializzate della terra: uno smarrimento speculare rispetto al senso di sicurezza che diventava facilmente spavalderia. Improvvisamente, anche questa parte di umanità ha dovuto fare i conti con il limite, con la propria consegna nelle mani di altro da sé, con una grossa pietra all’ingresso del sepolcro.

E ci si è resi conto, come ha ricordato papa Francesco, che «siamo sulla stessa barca» (27 marzo 2020): non esistono navi sicure e zattere sfasciate, ma un unico grande traghetto sul quale pochi credevano di potersi riservare scomparti privilegiati. Adesso – si potrebbe dire – «siamo nello stesso sepolcro»: condividiamo paura e morte, ansia e povertà. Tutti, senza distinzione, abbiamo fretta di uscire dal sepolcro. Vorremmo risorgere subito dopo il Golgota. Ma in questa fretta si nasconde una tentazione: quella di considerare la pandemia una brutta parentesi, anziché una prova per crescere; un chrónos da far scorrere il più velocemente possibile, anziché un kairós da cogliere e da cui lasciarsi ammaestrare.

Il giorno dopo la morte di Gesù è segnato dal silenzio. Non un silenzio vuoto, ma riempito dall’attesa e dalla condivisione.

Gesù «imparò l’obbedienza dalle cose che patì» (Ebr 5,8). La sofferenza, che in quanto tale non va mai cercata e procurata, può diventare una scuola. Nelle vicende drammatiche di un evento che non abbiamo scelto ci è data la possibilità di entrare con umiltà per purificare il nostro sguardo e la nostra stessa fede.

In questi mesi, purtroppo, sono state anche rilanciate interpretazioni teologiche fuorvianti sulle origini della pandemia, presentata come punizione o flagello di Dio per i peccati degli uomini. Sono interpretazioni che hanno il sapore amaro delle parole degli amici di Giobbe che, presumendo di dare una spiegazione “logica”, finiscono per non sentire il dolore dei sofferenti e quindi non pensano secondo il Dio della Bibbia.

Nel silenzio del Sabato è emerso un altro atteggiamento scomposto: la tentazione del miracolo. Alcuni gesti, che poco hanno a che vedere con l’umile purezza della liturgia, svelano piuttosto la fatica di rimanere nel sepolcro, condividendo le domande e le ansie di ogni persona di fronte alla morte, accettando di rivolgersi con maturità e toni sommessi al Dio che è onnipotente nell’amore.

L’esperienza di questo tempo ha riproposto con forza un altro importante aspetto proprio del Sabato santo: il digiuno eucaristico. È emerso un sincero attaccamento di molti presbiteri e fedeli alla liturgia della Messa e alla comunione. Lo stretto legame tra il corpo eucaristico e il corpo ecclesiale – da cui la celebre espressione “l’Eucaristia fa la Chiesa” – si è mostrato una volta di più vero, per quanto vissuto nella forma della mancanza. Ma la scena era insolita: da una parte, il corpo eucaristico veniva ripresentato sull’altare dai presbiteri; dall’altra, il corpo ecclesiale nella sua forma assembleare era costretto a rimanere lontano dall’altare, dalla mensa e dalla comunità.

Si trattava di una separazione innaturale, per quanto le trasmissioni televisive potessero in parte supplire, integrate dalle celebrazioni domestiche. Tuttavia, anche il digiuno eucaristico prolungato appartiene all’esperienza del dimorare nel sepolcro in attesa della risurrezione. Dalla condivisione della situazione a cui tante comunità cristiane sparse nel mondo sono costrette, a causa della persecuzione o della scarsità dei sacerdoti, si può imparare ad apprezzare di più la celebrazione eucaristica e il mandato di carità che ci consegna: la comunione eucaristica è finalizzata, infatti, alla comunione ecclesiale e al servizio reso ai fratelli (cf. 1Cor 11,17-29).

Sostare in pace e con coraggio nel sepolcro non è affatto facile: è però un passaggio necessario verso l’ascolto attento dei fratelli, verso una condivisione profonda delle fragilità, verso il recupero di un silenzio orante, verso un affidamento autentico al Signore.

La speranza della domenica

«È risorto… ed è apparso» (1Cor 15,5). L’annuncio del “terzo giorno”, lanciato da san Paolo nel kérygma della Lettera ai Corinzi, risuona nelle forme degli inni e delle narrazioni lungo tutto il Nuovo Testamento: le cosiddette “apparizioni” sono esperienze uniche, capaci di rinnovare in profondità la vita. Attraversando la morte, Gesù ha infatti cambiato la direzione della storia. Non si tratta di un suo privilegio esclusivo: egli è risorto come «primizia di coloro che sono morti» (1Cor 15,20), come «primogenito dei morti» (Ap 1,5), come il primo di tutti, perché spalanca il sepolcro di ciascuno di noi.

Gesù risorge solo il terzo giorno, quando ormai la morte sembrava averlo inghiottito per sempre, quando la pietra pareva averlo tumulato definitivamente. Solo il terzo giorno, perché la risurrezione è vera e credibile quando abbraccia la morte e la sepoltura: il corpo di Gesù risorto è pienamente “trasfigurato”, perché in precedenza aveva accettato di essere completamente “sfigurato”. La sua gloria risplende, perché è passata attraverso una piena solidarietà con gli uomini: ha raccolto tutto l’umano, anche nei suoi risvolti più orribili.

La pandemia ha messo alla prova l’annuncio della speranza cristiana, la “beata speranza” di cui parla la liturgia. Forse ha svelato anche i limiti di una predicazione troppo astratta sulla vita eterna, frettolosamente preoccupata, quando non semplicemente silente, di rimandare all’aldilà senza sostare il tempo giusto sul Golgota e nel sepolcro. Nonostante i tentativi di rinnovare l’annuncio della speranza cristiana (cf. Benedetto XVI, Spe salvi), siamo rimasti ancorati ad una concezione secondo cui l’immortalità e la risurrezione sono temi del “post”: riguardano cioè solo ciò che saremo dopo la morte. Nella cultura occidentale temi come la fine e l’oltre sono stati in buona parte rimossi. La morte, imbarazzante e fastidiosa, ha subìto due tentativi di neutralizzazione: con il silenzio o, all’opposto, con la spettacolarizzazione. La vita eterna, con tutti i suoi risvolti – giudizio, paradiso, purgatorio, inferno, risurrezione – è banalizzata o relegata nello scaffale dell’evocazione simbolica: due tentativi di escluderla dall’orizzonte terreno, dalle cose umane su cui vale la pena puntare.

Per noi cristiani è sì una questione di linguaggio, ma è soprattutto una questione di esperienza e testimonianza. Il linguaggio va certamente aggiornato, non solo a livello teologico, ma anche della prassi pastorale e della predicazione; ma è soprattutto necessario saper cogliere i segni della vita eterna dentro la vita terrena di ogni giorno.

Il Vangelo di Giovanni spesso annuncia la vita eterna e la risurrezione al presente, ad esempio con le lapidarie parole di Gesù a Marta: «Io sono la risurrezione e la vita» (cf. Gv 11,25). Chi cammina verso un traguardo desiderabile accetta anche le fatiche del percorso senza perdersi d’animo; chi cammina nella speranza della vita eterna trova tracce di eternità anche nel gesto di dare un bicchiere d’acqua ad un piccolo (cf. Mt 10,42). Vangelo alla mano, il formulario dell’esame finale sarà molto semplice: «Mi hai assistito quando ho avuto fame e sete, ero nudo e povero, ero straniero, malato e carcerato?» (cf. Mt 25,31-46). In definitiva, «alla sera della vita saremo giudicati sull’amore» (san Giovanni della Croce).

L’annuncio della speranza cristiana (Rm 5,5) è tutt’altro che alternativo alla speranza umana: l’averlo talvolta presentato come una raccolta di verità astratte, slegate dall’esistenza terrena e dalle sue attese, ha prestato il fianco all’accusa di alienazione, illusione o fantasia compensativa. L’escatologia cristiana è in realtà un’antropologia che reclama pienezza, una carità che inizia a prendere corpo nel presente e si orienta al suo compimento. Senza questo orizzonte, ogni germe di amore, ogni progetto, ogni desiderio e sogno, andrebbero inesorabilmente ad infrangersi: sarebbe davvero un raggiro la nostra vita sulla terra, se fosse sufficiente un virus o un terremoto, una distrazione in auto o un momento di disperazione perché tutto finisca, per sempre.

La speranza cristiana si fonda sull’esperienza che la comunità credente fa del Risorto. Ancora otto giorni dopo la risurrezione di Gesù, infatti, i discepoli si ritrovano nel Cenacolo, in una casa, a porte chiuse (cf. Gv 20,19). Hanno una percezione angosciosa del rischio che corrono fuori da quell’ambiente, che adesso sentono come rassicurante ma che alla lunga sanno essere troppo angusto. Il Risorto li raggiunge nell’ambiente chiuso in cui si sono rifugiati: l’incontro avviene anzitutto il primo giorno dopo shabbat, cioè il primo giorno lavorativo dopo quello di riposo e di festa. Il Risorto viene ad attivare processi di vita evangelica nel tempo quotidiano dei discepoli.

Non si dice quanto si sia trattenuto con i discepoli: si può presumere che lo abbia fatto per tutto il tempo necessario per rasserenarli, per fare loro una catechesi sui misteri della fede e per motivarli ad un nuovo stile di vita.

Se, da una parte, il trauma della morte violenta di Gesù aveva disorientato i discepoli e li aveva fatti rinchiudere in se stessi, dall’altra, aveva paradossalmente sollecitato domande come quella di Tommaso – «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo» (Gv 20,25) – che trovano adesso una risposta nel Risorto.

L’evento della risurrezione di Gesù pone il nostro desiderio di vita in un orizzonte di possibilità reale. La sua risurrezione comporta la definitiva trasfigurazione del corpo, l’ingresso della carne nella dimensione divina. Il suo corpo terreno è stato investito dallo Spirito e glorificato, anticipando la risurrezione finale di ciascuno di noi: «La sua risurrezione non è una cosa del passato; contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza uguali. È vero che molte volte sembra che Dio non esista: vediamo ingiustizie, cattiverie, indifferenze e crudeltà che non diminuiscono.

Però è altrettanto certo che nel mezzo dell’oscurità comincia sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che presto o tardi produce un frutto. In un campo spianato torna ad apparire la vita, ostinata e invincibile. Ci saranno molte cose brutte, tuttavia il bene tende sempre a ritornare a sbocciare e a diffondersi. Ogni giorno nel mondo rinasce la bellezza, che risuscita trasformata attraverso i drammi della storia. I valori tendono sempre a riapparire in nuove forme, e di fatto l’essere umano è rinato molte volte da situazioni che sembravano irreversibili. Questa è la forza della risurrezione e ogni evangelizzatore è uno strumento di tale dinamismo» (Evangelii gaudium, n. 276).

Per un cammino creativo

Una lettura pasquale dell’esperienza della pandemia non può prospettare il semplice ritorno alla situazione di prima, augurandosi di riprendere l’aratro da dove si era stati costretti a lasciarlo.

L’esperienza del Venerdì e del Sabato – la permanenza sulla croce e nel sepolcro – non può più essere vissuta dai cristiani come una parentesi da chiudere al più presto: deve, piuttosto, diventare una parenesi, cioè un’esortazione, un invito a maturare un’esistenza diversa. Risuonano ancora le parole di papa Francesco: «La pastorale in chiave missionaria esige di abbandonare il comodo criterio pastorale del “si è fatto sempre così”. Invito tutti ad essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità» (Evangelii gaudium, n. 33).

La croce e il sepolcro possono diventare cattedre che insegnano a tutti a cambiare, a convertirsi, a prestare orecchio e cuore ai drammi causati dall’ingiustizia e dalla violenza, a trovare il coraggio di porre gesti divini nelle relazioni umane: pace, equità, mitezza, carità. Sono questi i germi di risurrezione, i lampi della Domenica, che rendono concreto e credibile l’annuncio della vita eterna.

Se avremo imparato che tutto è dono, se da questo sorgerà un nuovo stile personale e comunitario, che rinuncia alla lagnanza e all’arroganza e adotta la condivisione, il ringraziamento e la lode, allora la pandemia ci avrà insegnato qualcosa di importante. L’avremo vissuta, letta ed elaborata ascoltando lo Spirito e partecipando al mistero della Pasqua di Gesù, Crocifisso e Risorto.

Ripartiremo, allora, come comunità ecclesiale sui passi dell’uomo del nostro tempo, animati da tenerezza e comprensione, da una speranza che non delude.

settimananews