L’Altare, storia e valore

Di etimologia incerta (dal latino altus, elevato, ma anche da adolere, ardere, allusivo al fuoco che consuma la vittima), l’altare è il luogo dove viene offerto il sacrificio. Fatto di pietra, presso greci e romani aveva dimensioni ridotte senza escluderne di più ampie, come l’ara pacis di Augusto. Nell’economia cultuale del popolo ebraico rivestiva un ruolo preciso: pensiamo all’altare eretto da Noè (Gen 8, 20), da Abramo (Gen 12, 7; 13, 18), da Isacco (Gen 26, 25); Mosè lo innalzò per suggellarvi col sangue l’alleanza sinaitica (Es 24); nel tempio di Gerusalemme l’altare era il luogo cultuale per eccellenza.

Dati storici

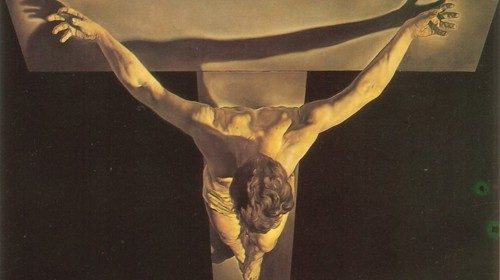

I cristiani dei primi secoli, coscienti della novità del cristianesimo, hanno preso le distanze dall’idea ebraica e pagana dell’altare: «Ara et delubra non habemus» diceva Minucio Felice (Octavius 32), significando così la peculiarità del culto «in spirito e verità» (Gv 4, 23) inaugurato da Cristo, vero altare, sacrificio, sacerdote e tempio dell’eterna alleanza tra Dio e uomo.

Nella “domus ecclesiae” il pane e il vino per il sacrificio eucaristico erano posti su una tavola mobile di legno (come il tripode, comune nelle case romane, raffigurato nella cappella dei sacramenti nel cimitero di Callisto): tale mensa ha valore di altare, essendo l’Eucaristia un convito sacrificale, modellato sull’Ultima Cena; spiegando la comunione al sacrificio di Cristo san Paolo parla infatti di «mensa Domini» (1Cor 10, 21).

Con l’avvento delle basiliche, nel secolo IV, compare in esse l’altare fisso, di pietra o metallo prezioso: san Pier Crisologo commenta che «commutantur in ecclesias delubra, in altaria vertentur arae» (Sermo 51). All’adozione dell’altare lapideo non fu estraneo il simbolo biblico di Cristo «pietra angolare dell’edificio spirituale» (cf. Sal 117, 22; Mt 21, 42; At 4, 11; 1Cor 10, 4; 1Pt 2, 4-8). Contribuì anche l’uso di celebrare l’Eucaristia sulle tombe dei martiri, i “confessori” della fede: la visione giovannea di Ap 6, 9 («Quando l’Agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l’altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano reso»), trovò infatti concreta traduzione sia nella costruzione di altari sopra i sepolcri dei martiri, sia nella traslazione delle loro reliquie sotto gli altari delle nuove basiliche. Al riguardo sant’Ambrogio scrive: «Nel luogo in cui Cristo è vittima, vi siano anche le vittime trionfali. Sopra l’altare lui, che è morto per tutti; questi, redenti dalla sua passione, sotto l’altare» (Epistula 22, 13: pl 16, 1023).

Nel v-vi secolo l’altare, posto anche sotto un ciborio per rimarcarne l’importanza nello spazio basilicale, si presenta in tre forme: una lastra di marmo sostenuta da un pilastro centrale o da colonnine ai quattro angoli (l’altare in san Vitale a Ravenna, raffigurato anche nei mosaici del presbiterio); un cubo vuoto, al cui interno sono poste le reliquie, visibili e accessibili per deporvi fazzoletti o indumenti tramite la «fenestrella confessionis», ossia una grata o porticina; un blocco squadrato di pietra, innalzato sopra il sepolcro del martire (confessio), al quale si accedeva mediante una scala. Nelle basiliche romane di San Pietro e di San Paolo l’altare, eretto sopra la tomba dell’apostolo martire, è ancora oggi chiamato della «confessione».

Di dimensioni ridotte, fino al secolo IX l’altare si ergeva al centro dell’abside sul pavimento a capo della navata (come nelle antiche basiliche), oppure su un piano rialzato. Dal secolo vi cominciò a disattendersi l’antica norma di «un solo altare» e di «una sola messa» in ogni chiesa, a motivo del crescente numero di sacerdoti e della moltiplicazione di messe, specie di suffragio per i defunti.

Dal secolo IX, l’uso di porre le reliquie dei santi sulla mensa dell’altare come di elevare, dietro a esso, l’urna di un santo, lo trasformano in altare reliquiario. Poiché non tutte le chiese disponevano di reliquie insigni, si diffuse l’uso dell’altare a dossale, sul quale sono raffigurati Cristo, Maria, i santi patroni. Progressivamente la pala si sviluppa in elaborate costruzioni, fino a giungere all’altare monumento, che sarà addossato al fondo dell’abside. In Spagna sono famosi i retablos, ossia elevate pareti in legno policromo istoriato, dapprima intorno ai misteri della vita di Cristo e poi a glorificazione di un santo, specie nel barocco. Si assiste così a uno spostamento d’accento: le immagini non sono più un accessorio dell’altare, ma è la mensa dell’altare a risultare un accessorio del complesso monumentale. Ne consegue che la mensa del sacrificio eucaristico non attira più l’attenzione dei fedeli, perché visivamente è più importante l’urna del santo o l’immagine che la sovrasta; scompare il ciborio; lungo le pareti della chiesa o in cappelle vi sono gli altari laterali o minori, in onore della Vergine e dei santi, a seconda delle devozioni. L’idea dell’unicità è tuttavia custodita dall’altare maggiore.

Ulteriore fase evolutiva è la collocazione del tabernacolo al centro della mensa dell’altare. Il primo sostenitore fu il vescovo di Verona, Matteo Giberti (+ 1543). A Milano, ne fu convinto assertore san Carlo Borromeo. Il Rituale di Paolo V (1614) lo prescriveva a Roma e lo raccomandava alle altre diocesi. Nel secolo XVIII, quest’uso era universalmente seguito — eccetto nelle cattedrali che spesso seguivano la prassi antica — fino a sviluppare l’altare tabernacolo. Non sempre però il tabernacolo e, al di sopra, il luogo della solenne esposizione del Santissimo Sacramento (espressione manifesta di fede nella presenza reale contro i negatori di essa) mantennero la giusta proporzione in rapporto alla mensa dell’altare. La riforma liturgica seguita al Concilio Vaticano II ha inteso restituire all’altare il suo significato liturgico.

Valore simbolico-celebrativo

Tra i luoghi di una chiesa — ambone, sede, battistero, tabernacolo — solo l’altare conosce un rito di dedicazione, a sottolinearne l’eccellenza: «L’altare, sul quale si rende presente nei segni sacramentali il sacrificio della croce, è anche la mensa del Signore, alla quale il popolo di Dio è chiamato a partecipare quando è convocato per la Messa; l’altare è il centro dell’azione di grazie che si compie con l’Eucaristia» (Institutio generalis Missalis Romani, 296). Perciò, come ha ricordato Papa Francesco, «verso l’altare si orienta lo sguardo degli oranti, sacerdote e fedeli, convocati per la santa assemblea intorno ad esso» (Discorso del 24 agosto 2017).

Il suo valore è espresso anche dai riti che, nella dedicazione, ne esplicitano il simbolismo: l’unzione con il crisma, l’incensazione, l’illuminazione; stendendovi la tovaglia, il nuovo altare è preparato quale mensa del sacrificio: lì ci si nutre del Pane della vita e ci si disseta al Calice della salvezza; lì risplende e da lì si diffonde la luce che illumina i commensali e i familiari di Dio, perché a loro volta siano luce del mondo.

Lo rammenta il Catechismo della Chiesa Cattolica: «L’altare, attorno al quale la Chiesa è riunita nella celebrazione dell’Eucaristia, rappresenta i due aspetti di uno stesso mistero: l’altare del sacrificio e la mensa del Signore, e tanto più in quanto l’altare cristiano è il simbolo di Cristo stesso, presente sia come vittima offerta per la nostra riconciliazione, sia come alimento celeste che si dona a noi» (n. 1383).

Si chiede che in chiesa si costruisca un solo altare, staccato dalla parete per potervi girare attorno e celebrare verso il popolo, e collocato in modo da attirare l’attenzione; sia normalmente fisso e dedicato, con la mensa di pietra (non è esclusa altra materia degna, solida e ben lavorata); sotto l’altare si possono porre reliquie di santi; sia coperto da una tovaglia e sopra o accanto a esso vi siano una croce e i candelieri (cf. Institutio generalis Missalis Romani, 298-308).

La venerazione per l’altare (si bacia, lo si incensa, davanti a esso ci si inchina) è motivata dal suo legame col sacrificio di Cristo, al quale nel sacramento si associa il sacrificio della Chiesa orante. Segno di Cristo e vincolo di comunione con lui è il santo altare: su di esso viene deposta l’offerta spirituale dei fedeli, significata nel pane e nel vino, perché lo Spirito Santo, per il ministero del sacerdote, li renda sacramento del corpo e sangue di Cristo, così che quanti se ne nutrono diventino un solo corpo in Cristo, a lode di Dio Padre. Lo esprime in preghiera il prefazio della messa di dedicazione: «Intorno a quest’altare ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio per formare la tua Chiesa una e santa».

Sull’altare si depone anche l’Evangeliario. Davanti all’altare si compiono i riti di ordinazione (nel rito bizantino il candidato pone il capo sull’altare), il matrimonio, la professione religiosa, la consacrazione della verginità, e nelle esequie si depone la bara del defunto. Nella liturgia delle Lodi e del Vespro, estensione della lode eucaristica alle ore cardine del giorno, l’altare può essere incensato.

Sempre, anche al di fuori dell’azione liturgica, l’altare è invocazione e attesa della presenza di Colui che fa nuove tutte le cose (cf. Ap 21, 5).

di Corrado Maggioni / Osservatore Romano