ZeroArmi, cresce l’esposizione delle banche italiane nel settore delle armi

Pubblicato il secondo rapporto elaborato da Fondazione Finanza Etica insieme alla Rete Italiana Pace e Disarmo, che analizza 24 gruppi bancari sulla base del loro grado di esposizione all’industria militare. Simone Siliani, direttore di Fondazione Finanza Etica: “Il nostro compito è informare i risparmiatori. Spesso non sono pienamente consapevoli”

Guglielmo Gallone – Città del Vaticano

Quanto sono coinvolte le banche italiane nel settore degli armamenti? È da questa domanda che parte la seconda edizione di ZeroArmi, il rapporto elaborato da Fondazione Finanza Etica insieme alla Rete Italiana Pace e Disarmo, che analizza 24 gruppi bancari sulla base del loro grado di esposizione all’industria militare.

Il report di ZeroArmi

La valutazione si fonda su tre indicatori: partecipazioni azionarie in aziende del comparto bellico, finanziamenti a imprese o programmi militari e servizi finanziari connessi all’export di armamenti. «Il nostro obiettivo è offrire una panoramica complessiva del rapporto tra sistema bancario e industria delle armi», spiega Simone Siliani, direttore di Fondazione Finanza Etica. «Non ci limitiamo all’export, come avviene nella relazione annuale del governo al Parlamento prevista dalla legge 185/90, ma analizziamo tutte le modalità attraverso cui una banca può sostenere il settore». La metodologia si basa su una matrice di valutazione e su un percorso di confronto diretto con gli istituti. «Le banche hanno la possibilità di dialogare con noi, fornire documentazione, chiarire dati. Quando accettano l’engagement, il risultato finale è un quadro verificato e fondato su informazioni oggettive».

Il modello di Banca Etica

Quest’anno 17 banche su 24 hanno partecipato al confronto; in otto casi sono stati sottoscritti accordi di riservatezza che hanno consentito di analizzare informazioni non pubbliche. Il risultato finale assegna un punteggio sintetico: più è alto, maggiore è il coinvolgimento o minore la trasparenza. Una sola banca ottiene un punteggio pari a zero, risultando priva di coinvolgimenti diretti nel settore degli armamenti secondo i criteri adottati dal rapporto. Banca Etica. «Si tratta di una scelta costitutiva», osserva Siliani. «Banca Etica, come altre banche etiche europee, ha inserito nello statuto e nelle proprie policy l’esclusione completa del settore militare, così come dei fossili o del gioco d’azzardo. È una scelta identitaria, ma dimostra che si può essere una banca sana, operativa e capace di remunerare gli investimenti pur restando fuori dagli armamenti». Accanto agli indicatori tradizionali, l’edizione 2025 introduce in via sperimentale l’analisi delle policy di investimento sui fondi collocati dalle banche. «Su 24 istituti, 11 hanno una policy che abbiamo potuto esaminare. Per ora non incide sul punteggio, ma potrebbe farlo in futuro. Avere una policy chiara significa dichiarare in modo trasparente quali scelte si compiono nella costruzione degli strumenti di investimento».

Il perimetro della difesa

Il rapporto non entra nel merito delle singole strategie industriali né ridefinisce autonomamente il perimetro del concetto di difesa, oggi molto più ampio rispetto alla produzione tradizionale di armamenti. Ancor più dopo l’aggressione russa all’Ucraina nel 2022, questo settore può includere ambiti come intelligence, cybersicurezza, protezione delle infrastrutture critiche, difesa da minacce ibride e tecnologie dual use, sempre più centrali nelle politiche di sicurezza europee. ZeroArmi non stabilisce una propria classificazione teorica di questi ambiti, ma si attiene ai dati dichiarati dalle imprese stesse e agli elenchi riconosciuti a livello internazionale. «Ci basiamo sulle informazioni fornite nei bilanci e nei report societari, oltre che su liste consolidate come quelle delle principali aziende del comparto militare», spiega Siliani. «Se un’impresa presenta una quota significativa o prevalente del proprio fatturato nel settore militare, la consideriamo tale. Noi non ridefiniamo il concetto di difesa: misuriamo il rapporto tra le banche e imprese che si auto-identificano, o sono riconosciute, come appartenenti a quel comparto».

L’allarme per i risparmiatori

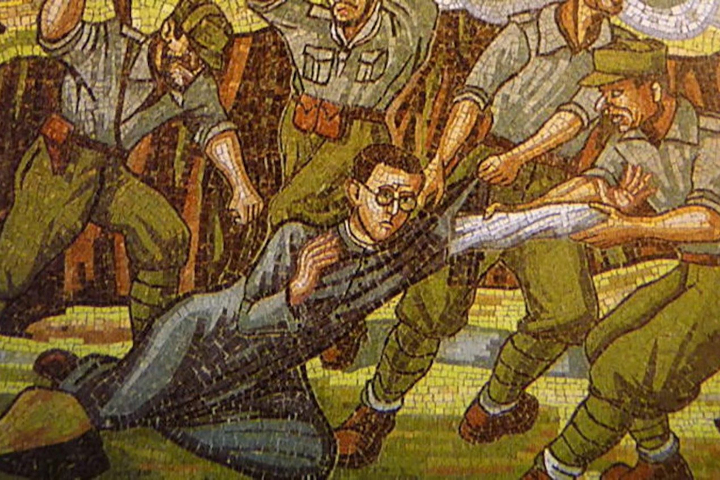

In questo senso, il rapporto fotografa il legame finanziario tra sistema bancario e industria della difesa così come essa si configura oggi, senza entrare nel dibattito – politico e strategico – su dove debba essere tracciato il confine tra sicurezza, difesa e armamento. Questa è, in fondo, una scelta in linea con l’essenza stessa che anima Banca Etica. «Anche se il comparto militare oggi gode di un favore particolare – osserva Siliani -, è indicato come strategico e, secondo le nuove interpretazioni della tassonomia europea, può persino rientrare nei fondi classificati come sostenibili, noi questa scelta non la condividiamo per niente». Anzi, conclude il direttore di Fondazione Finanza Etica, «riarmarsi può essere una pericolosissima illusione. Le corse agli armamenti nella storia hanno spesso preceduto conflitti devastanti. Pensiamo alla prima guerra mondiale. Il nostro compito è informare i risparmiatori, anzitutto sulle scelte delle banche ma poi anche su possibili rischi. Ogni qualvolta sembra che si moltiplichino le voci di un possibile accordo sull’Ucraina, i titoli delle aziende della difesa traballano sui mercati. Abbiamo visto cali immediati del 3 o 4 per cento. Questo significa che sono imprese fortemente orientate a una monocultura produttiva e quindi esposte a una dinamica che le rende strutturalmente vulnerabili se il contesto cambia. Se i risparmiatori che si affidano alle banche fossero pienamente consapevoli delle dinamiche finanziarie ed aziendali in gioco, potrebbero assumere decisioni diverse».

Un caso non solo italiano

E infine bisogna considerare il contesto nel quale questa relazione s’inserisce, cioè quello di una crescita strutturale della spesa militare globale, confermata anche dall’International Institute for Strategic Studies, secondo cui nel 2025 la spesa mondiale per la difesa ha raggiunto i 2.630 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 2.480 del 2024. In Europa l’incremento reale è stato del 12,6%, con una quota che supera il 21% della spesa globale. Dal 2014 il continente registra una crescita reale consecutiva della spesa per la difesa, segno che il riarmo non appare più una reazione temporanea ma una tendenza consolidata.

Vatican News