Don Milani, i poveri, la povertà

Il signorino

Quando andava nella tenuta di Gigliola, a Montespertoli, il giovane Lorenzo Milani era “il signorino”; la proprietà conteneva la villa padronale, la fattoria e 24 poderi coltivati a mezzadria. Il tutto è stato documentato ampiamente, in una pubblicazione che è, per la gran parte, una raccolta di testimonianze riassunte dal titolo Gli anni del privilegio.[1] Eccone qui alcune:

«Fin da piccolino si arrabbiava perché non voleva vedere differenze. Per esempio, quando la cameriera veniva a portargli la merenda, lui si risentiva perché noi figli di contadini non l’avevamo… Quando il fattore partiva il prosciutto per fargli la merenda, lui apriva porte e cancelli e voleva che fosse dato da mangiare a tutti facendo arrabbiare il fattore. Non voleva che noi figli di contadini si fosse servili con lui perché era il figlio del padrone. Si arrabbiava quando giocava a tennis se vedeva che noi gli si raccattava le palline e se le andava a prendere da sé». (Radiana Simoncini)

«Se veniva lui a Gigliola, si raccomandava alla mamma che tenesse aperti i cancelli, perché voleva che il campo da tennis fosse messo a disposizione dei ragazzi del paese. E tutte le mattine era pieno di giovani…». (Ubaldina Signorini)

«Io ero figlia di contadini e si stava in un podere dei Milani. Lorenzo era buono, mi voleva sempre dare qualcosa, soprattutto i suoi balocchi. Ha cominciato a venire da noi quando era un giovanottino, avrà avuto 15-16 anni… Lorenzo non entrava nelle nostre case, ma la nostra miseria la conosceva eccome. E forse è stato nel vedere tanta miseria che, in seguito, ha scelto di fare una vita così meschina, si era ridotto che sembrava un mendicante. La signora Alice (la mamma) si arrabbiava: “Gli manda i soldi per custodirsi e lui li dà ai poveri!”». (Liliana Paciscopi)

«A Gigliola, era il fattore a parlare con mio padre; mia nonna riceveva i contadini in fattoria e non in villa. Ricordo bene la fila che attendeva con il cappello in mano. Stavano in fila, lungo il muro, ad attendere di essere ricevuti. … Io mi vergognavo di essere “la signorina”… La gran parte della proprietà e la villa furono vendute quando avevo nove anni… Ma il disagio per le nostre colpe di “ricchi” pervadeva ormai il nostro essere. Lorenzo a Gigliola aveva vissuto, studiato un’estate dopo esser stato bocciato. Era nata lì anche per lui la sensazione di essere “sbagliati” e dover, a tutti i costi, porvi rimedio?». (Valeria Milani Comparetti, figlia del fratello maggiore Adriano)

«Quando era già grande, veniva a portare la merenda al mi’ figliolo che era piccino…». (Libera Guarducci)

«La prima volta che ho visto Lorenzo, lui era ancora un “signorino” della famiglia Milani. Insieme a suo fratello Adriano sfrecciava su due belle biciclette nere da ricchi senza guardare nessuno, viveva letteralmente in un altro mondo… Allora aveva 15-16 anni, non di più. La metamorfosi c’è stata durante la guerra, anche se il mondo dei poveri l’aveva già colpito in precedenza; sentiva un disagio che poi è sfociato quando ha trovato la fede, che ha dato un senso alla sua vita e alle sue inquietudini». (don Piero Paciscopi)

«Ho assistito a diverbi con il fattore che non voleva tutti questi ragazzi in giro per la fattoria, e allora Lorenzo tirò su una specie di rete per delimitare il confine della villa con la fattoria e disse al fattore: “Fin qui la proprietà è della mia mamma e faccio venire chi voglio”. …Poi ci faceva merenda scontrandosi, anche con modi un po’ dittatoriali, con il fattore, soprattutto per via del pallone. Con i ragazzi però questi atteggiamenti non li aveva mai. Già allora ci diceva che la scuola era alla base del nostro riscatto dalla miseria». (Vittorio Guerri)

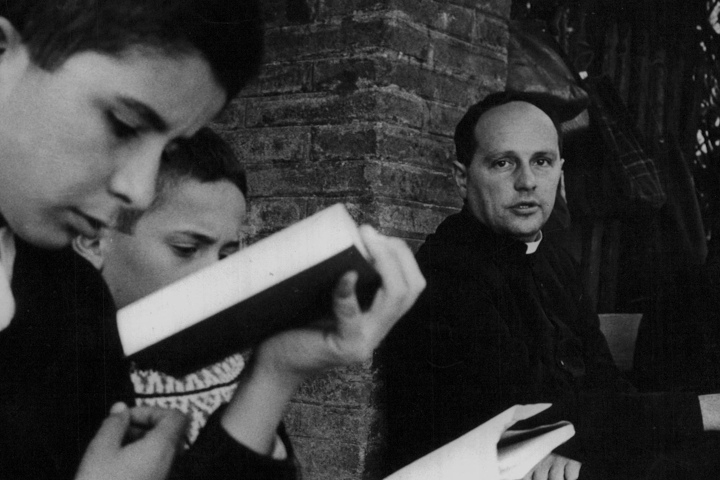

Troviamo in queste testimonianze quasi la premonizione del desiderio, e quasi dell’assillo interiore, di «sfondare la cancellata della reggia del ricco» perché diventi la casa dei poveri che troveremo nella lettera a Pipetta, e, insieme, una prima sperimentazione – nei periodi estivi che Lorenzo trascorre a Gigliola da seminarista – di quello che sarà il suo impegno/missione di maestro, prima a San Donato di Calenzano e poi a Barbiana: «Aveva già allora questa idea della cultura come fonte di riscatto sociale, ed eravamo nel 1945-46, cioè prima che cantasse Messa nel 1947. Quando cominciò a fare il doposcuola a Gigliola, andavo a trovarlo e, con meraviglia, mi accorsi che i 5 o 6 ragazzi, che radunava intorno a un tavolone di una sala della villa, li faceva esercitare scarabocchiando i suoi disegni di quando era all’Accademia. Secondo me, lo faceva perché voleva cancellare, anche materialmente, tutto quello che rappresentava il passato. Ormai aveva fatto una scelta di stampo classista, anche se illuminata dalla fede». (ancora don Paciscopi)

La decisione

Nel tempo della scoperta della fede, «fino a pigliarsi un’indigestione di Gesù Cristo» (sono parole di don Raffaele Bensi), che approderà all’ingresso in seminario, prende corpo la relazione spirituale, affettiva, ecclesiale, filiale con il prete che lo accompagnerà per tutto il resto della vita. Non è casuale ricordare che questo prete fiorentino era anche guida spirituale e confessore di Giorgio La Pira, arrivato da don Bensi su consiglio di mons. Montini. Fu attraverso Bensi che La Pira scoprì i poveri di Firenze, quelli che andava a visitare come volontario vincenziano e che saranno uno dei punti focali del suo impegno politico.

È dello stesso periodo un episodio che potremmo ritenere non secondario nel suo cammino verso la povertà e il riscatto dei poveri: un giorno, mentre gironzola per le vie di Firenze in cerca di uno scorcio da dipingere in un quartiere popolare, tira fuori il pane per la merenda e una donna affacciata alla finestra lo rimprovera: «Non si mangia il pane bianco nelle strade dei poveri!». Raccontando in seguito l’episodio, lo paragonerà quasi a un’apparizione della Madonna.

Nel seminario in tempo di guerra, nonostante l’entusiasmo che Lorenzo manifesta a più riprese scrivendo alla mamma, la vita è dura per il freddo e soprattutto per la carenza alimentare. Però, viene abbondantemente fornito di cibarie che arrivano dalla fattoria di Gigliola e lui prontamente stabilisce un modo adatto a non far pesare la sua ricchezza: chiede ai compagni di camerata di mettere in comune tutto quello che ciascuno riceve dalle rispettive famiglie e poi ripartirlo in modo equo tra tutti; nasce quella che fu chiamata “la Cooperativa”. Anche se è chiaro da dove proviene la gran parte delle risorse alimentari.

Cappellano a San Donato di Calenzano

Veniamo al tempo di San Donato a Calenzano, all’impatto del prete fresco di ordinazione col vissuto reale della gente tra cui arriva il 9 ottobre 1947. Sono due gli aspetti che arricchiscono di piena consapevolezza le attenzioni che già aveva cominciato a coltivare osservando le condizioni di vita dei contadini della fattoria paterna: la casa e il lavoro, a cui sono dedica due dei capitoli delle Esperienze pastorali.[2]

A lui, che aveva vissuto nella grande e bella casa famigliare in centro di Firenze, con le alternative della villa al mare di Castiglioncello e l’altra nella fattoria di Gigliola, balza agli occhi la povertà, lo squallore, la disperazione di molte case dei suoi parrocchiani. Effettuando la benedizione delle case, incarica uno dei chierichetti di contare in ciascuna casa quanti sono i letti, e poi fa il confronto col numero dei componenti della famiglia che vi abita: ne risalta un quadro sconfortante di promiscuità, con la metà delle persone che dormono in un letto e l’altra metà trascorrono la notte «male accucciati».

Sull’argomento della casa come luogo tipico della povertà di tanta parte del suo popolo, don Milani pubblica su Adesso – la rivista creata, diretta e in gran parte redatta da don Primo Mazzolari – il lungo articolo «Natale 1950 – Per loro non c’era posto». Vi elenca una somma di situazioni limite, estrema povertà a fronte della grande ricchezza dei pochi proprietari, estrema disuguaglianza che lo porta ad attaccare il diritto di proprietà elevato ad assoluto, poiché tale diritto – afferma l’autore – non dovrebbe mai servire «a difendere la proprietà dei ricchi, cioè di chi ce l’ha già, ma solo a volerla a chi non l’ha». E ricorda il principio della dottrina sociale risalente a Tommaso d’Aquino secondo cui «in caso di estrema necessità, tutto è comune».

A proposito del lavoro, anche questo trattato in Esperienze pastorali nel capitolo successivo a quello sulla casa, sono emblematiche due lettere: la Lettera a don Piero in appendice del volume e l’altra – sempre pubblicata da don Mazzolari su Adesso – «Franco, perdonaci tutti: comunisti, industriali, preti».

(Non è casuale la sintonia, non solo letteraria, trai due preti, entrambi bistrattati a più riprese dall’ufficialità ecclesiastica. A cui ha saputo rimediare da par suo papa Francesco, onorando la memoria di entrambi con la visita a Bozzolo e a Barbiana il 20 giugno 2017).

Le due le lettere furono scritte a partire dall’osservazione di quello che era il lavoro in fabbrica nell’hinterland pratese, caratterizzato dall’espansione del tessile, e dalla condivisione delle fatiche, dello sfruttamento e dei soprusi di cui sono vittime alcuni dei suoi ragazzi.

Senza addentraci nelle radicali proposte di soluzione – e nelle scelte che la Chiesa e i cristiani potrebbero/dovrebbero fare –, ciò che appare evidente è la scelta sempre più chiara e irrinunciabile di carattere sia religioso che sociale di don Milani: la presa di coscienza, la denuncia, il riscatto. Da promuovere con determinazione assoluta, a partire dai giovani, accompagnandoli in quello che sarà per loro un cammino di una cultura attenta allo studio della realtà.

La scuola popolare

Questo avverrà con la scuola popolare, vissuta come alternativa al divertimento proposto da moltissime parrocchie, facendo a gara con le case del popolo dei comunisti per attrarre la gioventù.

L’obiettivo da perseguire, a cui conquistare i giovani, è farne dei protagonisti, artefici della propria e dell’altrui uscita dalla povertà e dalla sudditanza attraverso lo studio, la cultura, la conoscenza, la capacità di esprimersi a partire dalla centralità della Parola. Sostantivo sacro per un credente, tanto più col retroterra dell’Antico Testamento. Ma che mantiene una sua sacralità laica, civile, umana per dare senso all’agire per il bene non individuale ma sociale, collettivo, di popolo.

Per don Milani, il compito dell’evangelizzatore va distinto da quello del maestro, nella convinzione che «quando un giovane operaio e contadino ha raggiunto un sufficiente livello di istruzione civile non occorre fargli lezione di religione… Il problema si riduce a turbargli l’anima verso i problemi religiosi». Perché, altra sua affermazione perentoria, «da bestie si può diventare uomini, e da uomini santi. Ma da bestie a santi d’un passo solo non si può diventare». E così distingue la scuola popolare dal catechismo, e nessuno è obbligato a passare dalla scuola alla canonica.

L’insegnamento all’inizio è sulle materie di immediata utilità pratica, richieste dai ragazzi. Ma sarà vincente la strategia milaniana, che punta sulla lingua, perché il povero sia in grado di sconfiggere la tirannia di chi sa più vocaboli di lui. E poi la scuola spazierà su tantissimi argomenti, e ogni venerdì saranno ospiti amici di don Lorenzo: il giudice Meucci, Mario Gozzini, Giorgio La Pira. E non solo cattolici, ma anche intellettuali laici come Agostino Ammannati e Gaetano Arfé.

La particolarissima sintonia con La Pira è evidente, basti pensare al modo di pensare l’impegno politico a partire da «L’attesa della povera gente». E così la sua attenzione alla politica della casa fin da quando, da sottosegretario al lavoro, è di fatto l’autore del cosiddetto «Piano Fanfani»; e al suo impegno di sindaco, per evitare la chiusura di due fabbriche, la Pignone e la Galileo. Fedele al motto che «nella città un posto ci deve essere per tutti: una casa per amare, un’officina per lavorare…».

Come ci sarà tra i due analoga sensibilità in favore degli obiettori di coscienza all’uso delle armi: il prete con le due lettere ai cappellani militari e ai giudici a seguito dell’accusa di istigazione a delinquere per essersi schierato dalla parte degli obiettori,[3] il sindaco organizzando con un escamotage la proiezione del film Non uccidere di Claude Autant-Lara, presentato a Venezia ma ritirato dalla censura per apologia di reato.

Priore a Barbiana

Quando il suo campo di azione si sposta, per decisioni dall’alto duramente sofferte ma subito accolte nella nuova dura realtà di Barbiana, il fare scuola di don Lorenzo è ancor più chiaramente finalizzato al riscatto sociale di quelli che subito gli appaiono come «i paria italiani».

In quel posto dimenticato da Dio e dagli uomini, il fare scuola di don Milani ha ancora più ragione di radicarsi, sviluppando in pienezza quello che è stato definito il suo «classismo evangelico». Quello che, alla fine, gli farà dire di aver voluto più bene a quei ragazzi che a Dio, sperando però che Lui «abbia scritto tutto al suo conto».

È a Barbiana che raccoglie e pubblica le Esperienze Pastorali fatte a Calenzano, e da Barbiana uscirà l’altro testo fondamentale (non firmato, perché opera di tutta la scuola attraverso il metodo della scrittura collettiva) Lettera a una professoressa.[4]

Ed è nella «repubblica di Barbiana» che si sviluppano e si affinano ulteriormente sia la metodologia pedagogica, sia la finalizzazione dello studio.

I ragazzi arrivano in canonica dalle case poderali sparse sui fianchi del Monte Giovi per ricevere dal priore parola, cultura, dignità, consapevolezza dei propri diritti e doveri, conoscenze tecniche, linguistiche, storiche, geografiche, astronomiche, artistiche, musicali… (per alcuni, come nel caso di due fratelli orfani, assumerà, a pieno titolo, il ruolo di padre). Una cosa che colpisce i ragazzi, e più ancora i loro genitori, è che don Lorenzo fa scuola in quella che era la stanza del salotto buono, dove il parroco precedente riceveva solo le persone importanti. L’ex signorino ora è libero di spalancare ai poveri il salotto buono!

Diventa chiaro ed esplicito che a quella scuola non si va solo a imparare per sé e a coltivare i propri interessi, ma «per cercare il sapere solo per usarlo a servizio del prossimo, per es. dedicarci da grandi all’insegnamento, alla politica, al sindacato, all’apostolato… e ci si schiera sempre dalla parte dei più deboli: africani, asiatici, meridionali, italiani, operai, contadini, montanari…».

Per fare tutto questo, bisogna saper comunicare, per cui le lingue sono la materia principale, l’italiano e le lingue straniere; lo scopo è che tutti i poveri del mondo si intendano e comunichino tra loro, così che non ci siano più «né oppressori, né patrie, né guerre»[5] (i ragazzi di Barbiana ai ragazzi di Piadena, la scuola di Mario Lodi). E, a parte i ragazzi alle prime armi, tutti quelli che hanno progredito nell’apprendere diventano i maestri dei loro compagni più piccoli: la cultura non si tiene per sé!

Se, nel lavoro a Calenzano, don Milani ha puntato a dare agli alunni strumenti anche immediati per la difesa dei diritti e l’impegno sociale e civile, a Barbiana guarda più in profondità e più lontano. Però senza perdere il contatto col quotidiano, anche se da un angolo di mondo più defilato.

Tutti i giorni si leggono i giornali, e poi non mancano occasioni per stimolare i ragazzi all’impegno pratico, conseguente a ciò che studiano, e all’atteggiamento costante di conoscere la realtà e incidere su di essa.

Emblematica è la vicenda del ponte di Luciano, un ragazzo che, ogni giorno, arriva a Barbiana dopo un’ora e mezza di cammino nel bosco, dovendo superare un torrente attraverso una passerella precaria, che un bel giorno d’inverno si capovolge e Luciano arriva a Barbiana semiassiderato. Il priore provoca i ragazzi a rivendicare almeno il diritto a un ponte, mentre i loro coetanei del comune di Vicchio hanno i pulmini, la mensa e il riscaldamento.

E così, dopo aver invitato a Barbiana alcuni sindacalisti per farsi spiegare come condurre una rivendicazione, i ragazzi si organizzano e vanno a manifestare in paese, in giorno di mercato per non passare inosservati. E ottengono dal sindaco la costruzione di una passerella sicura, con i genitori che collaborano con gli operai inviati dal comune.

L’intensa cura dei ragazzi di Barbiana non distoglie don Lorenzo da una fitta serie di contatti con i quali il suo modo di intendere i poveri e la povertà è contagioso per molti. Faccio ricorso a un episodio e a una lettera.

L’episodio

Ogni anno, portava i ragazzi di Barbiana perché facessero esperienze e incontri significativi; una volta, la meta è Milano dove don Milani tiene contatti significativi con due famiglie dell’alta borghesia cattolica ambrosiana, i Brambilla e gli Ichino.

I ragazzi – che andranno a visitare la Pirelli e la Siemens e ad assistere a un’opera alla Scala – sono ospiti in casa Ichino ed è interessante il racconto che il piccolo Pietro Ichino ne fa: «Mi sentivo coinvolto totalmente nel gruppo degli allievi di don Lorenzo, ambivo a essere considerato come uno di loro… don Lorenzo si era proposto l’obiettivo di rovesciare nei suoi ragazzi poveri e montanari il senso di inferiorità nei confronti dei ragazzi borghesi di città… far sì che fossi io a provare un senso di inferiorità nei loro confronti… Che in quella compagnia di montanari poveri io fossi il figlio degli avvocati, il privilegiato… per quanto io mi fossi sforzato di omologarmi a loro, non potevo scrollarmelo di dosso».

Del momento in cui si avvicina la partenza, mentre i ragazzi, don Lorenzo e la famiglia ospitante sono tutti riuniti nel soggiorno della loro bella casa, Pietro Ichino ha ancora vivo questo ricordo: «Don Lorenzo, facendo un gesto circolare per indicare tutto quel benessere, mi disse: “Per tutto questo non sei ancora in colpa; ma dai ventun anni (l’età nella quale allora si diventava maggiorenni), se non restituisci tutto, incomincia a essere peccato”».[6]

E così Pietro Ichino, dopo la laurea in giurisprudenza e la tesi in diritto del lavoro, anziché iniziare la professione nel prestigioso studio paterno, va a fare l’avvocato dei metalmeccanici della CGIL e della CISL dell’hinterland milanese.

La lettera

Don Lorenzo scrive a Simona (nome cambiato) nel giorno del matrimonio con Serafino, un medico che, caso rarissimo, non viene da una famiglia benestante ma è cresciuto alla «Madonnina del Grappa» di don Facibeni.

Stralci della lettera: «…vedrai che, in questo mondo infelice, ricchezza e istruzione viaggiano sempre a braccetto. Chi è più istruito guadagna più quattrini, chi ha più quattrini fa più studiare i suoi figlioli. … Ogni giorno amici, colleghi, giornali, libri congiureranno per corrompere il tuo Serafino. Farne un dottore come tutti, farne un animale simile a loro… Non farti dare del tu dalle spose dei dottori, dei maestri, dei farmacisti del tuo paese… Spia ciò che leggono e come vivono, ma solo per essere sicura… di non vivere mai come vivono loro. Quando le cose vi andranno un po’ per il verso e comincerà a esserci qualche soldo d’avanzo, non sognare elettrodomestici per la tua casa. Pensa piuttosto ad attrezzare un ambulatorio ricco di tutto ciò che può alleviare ai poveri spese e sofferenze… Spero che mi avrai capito. Che farai che la tua casa sia povera e benedetta dai poveri e Dio penserà a tutto il resto. Se i poveri saranno con te, anche Lui sarà con te e se Lui sarà con te di cosa hai paura? Hai avuto stamani la benedizione del Padre… cercati ora la benedizione dei poveri».[7]

Preti e povertà

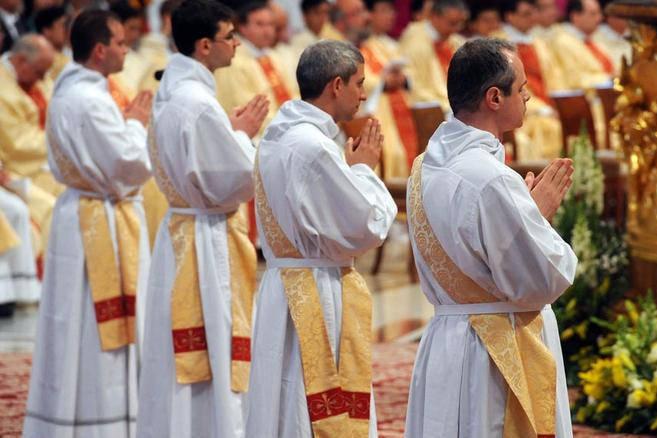

Molti preti, almeno al tempo di don Milani, in molte parti d’Italia erano di estrazione popolare, soprattutto da famiglie contadine o comunque di condizioni economiche modeste.

Raccontava un vecchio parroco che l’idea iniziale di andare in seminario gli venne vedendo che il suo parroco aveva le scarpe di cuoio, mentre suo padre e molti altri uomini del paese avevano gli zoccoli di legno. Poi, in seminario, aveva capito che la vocazione era altro, però quell’idea delle scarpe se la portava dietro…

In un modo o in un altro, diventare preti voleva dire per alcuni (o per parecchi?) avanzare nella scala sociale, accedere a livelli di istruzione impossibili per molti dei propri coetanei. E, diventati parroci, condurre una vita abbastanza agiata, sicuramente al di sopra della media.

Certamente, per il “convertito” Lorenzo Milani non fu così, il suo diventare prete lo visse facendo suo, in certa misura, quello che Paolo afferma di Gesù nella lettera ai Filippesi: «non ritenne la sua condizione un privilegio… ma spogliò sé stesso».

E fin dagli inizi, a San Donato di Calenzano, lo manifestava con sobrietà e austerità quasi maniacali rifiutando ogni ancorché minimo privilegio, viaggiando su una bicicletta sgangherata, dichiarando che avrebbe avuto un’automobile solo quando l’avessero avuta tutti i suoi parrocchiani…

Veramente, oltre a difendere i poveri e battersi per il loro riscatto, aveva sposato la povertà.

Un altro grande prete toscano, di una decina d’anni più vecchio di lui, don Arturo Paoli, era assai critico sul fatto che la Chiesa, mentre chiede ai suoi ministri l’impegno del celibato e la promessa di obbedienza, per la povertà lasci ciascuno libero di comportarsi come meglio crede… anche di essere ricco.

E così, senza la scelta della povertà, c’è il rischio di vivere gli altri due obblighi come tasse da pagare per far parte di un club di privilegiati. Per don Lorenzo è stato davvero – come dichiara ai suoi ragazzi sul letto di morte – «il cammello passato per la cruna dell’ago».

La testimonianza di don Bensi

«La sua capacità di annullarsi fra i poveri, fra i ragazzi e fra la gente senza nome e senza importanza. A lui è sempre bastato amare, sino alla fine, pochi ragazzi: non ha mai preteso di amare l’umanità, e lo ha scritto chiaro tante volte.

Ricordo un giorno che capitai a Barbiana senza preavviso, verso sera, quand’era già attaccato dal cancro. Lo trovai, come al solito, nella stanza che serviva da scuola. Era steso nel buio su un pagliericcio. Accanto aveva una donna, la vecchia scema del paese, e i ragazzi meno intelligenti. Erano lì tutti in silenzio, con gli occhi fissi su di me, come se stessero assaporando sino in fondo la loro sofferenza, la loro solitudine, la loro sconfitta umana. E lui era uno di loro, non diverso, non migliore: ed era già condannato a morte. Mi vennero i brividi.

Capii allora, più che in qualunque altro momento, il prezzo della sua vocazione, l’abisso del suo amore per quelli che aveva scelto e che lo avevano accettato. L’uomo che sapeva tante lingue, in grado di parlare di teologia, di filosofia, d’arte, di letteratura, d’astrologia, di matematica, di politica come pochi altri, lì, nel buio di quella stanza, accanto a quei “mostri”, fu per me, e rimane, l’immagine più eroica del cristiano e del sacerdote».[8]

La povertà, allora e ora

Faccio riferimento a due recenti articoli sul «il Tirreno» di Alessandro Volpi, docente di scienze politiche all’Università di Pisa: «Il sistema finanziario genera ricchezza sempre ai soliti noti» (13.2.24) e «Il paradiso dei super ricchi costruito con l’assenso della politica italiana» (20.2.24). Cito soltanto un dato tra i diversi presentati: poche migliaia di famiglie detengono il 35% della ricchezza italiana e il 50% di tale ricchezza è di natura finanziaria, su cui tali famiglie non pagano pressoché imposte.

E abbiamo tutti ben presenti i dati sulla crescita della povertà – non solo relativa, ma anche assoluta – periodicamente forniti sia dalla Banca d’Italia, sia dai rapporti di Caritas italiana e di molte Caritas diocesane. In particolare, quei dati secondo cui, se è povero un italiano su 10, lo è quasi un minore su 7; che tra le principali cause di caduta in povertà c’è la mancanza di casa e di lavoro; che un quarto delle famiglie con tre o più figli è sotto la linea della povertà.

Mi faccio una domanda: come reagirebbe oggi a tutto questo don Lorenzo? Forse citerebbe il Salmo 49: «l’uomo nella prosperità non comprende, è come le bestie che muoiono». Perché quei ragazzi, che egli voleva far diventare da bestie uomini e da uomini santi, di nuovo rischiano di essere condannati a rimanere bestie.

Don Lorenzo Milani muore nel 1967. La Caritas italiana viene costituita dalla CEI, per ferma volontà di Paolo VI, nel 1972, «in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica» (art. 1 dello Statuto).

Ripercorrere la vita del prete fiorentino e le scelte qualificanti del suo ministero, sempre schierato dalla parte degli ultimi, fa di lui il profeta di un compito che pochi anni dopo tutta la Chiesa italiana avrebbe assunto, dando vita a questo suo organismo pastorale.

[1] F. Borghini, Lorenzo Milani. Gli anni del privilegio, Il Grandevetro / Jaca Book 2004

[2] Don Lorenzo Milani, Esperienze pastorali, Libreria Editrice Fiorentina.

[3] L’obbedienza non è più una virtù, documenti del processo di don Milani, Libreria Editrice Fiorentina.

[4] Scuola di Barbiana, Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina.

[5] Lettere di don Lorenzo Milani, priore di Barbiana, a cura di Michele Gesualdi, San Paolo.

[6] Pietro Ichino, La casa nella pineta, Giunti 2018.

[7] Lettere…

[8] Nazareno Fabretti, Don Mazzolari, Don Milani. I disobbedienti, Bompiani 1972.

settimananews.it