“Padre nostro”, breviario del vangelo

di: Roberto Mela

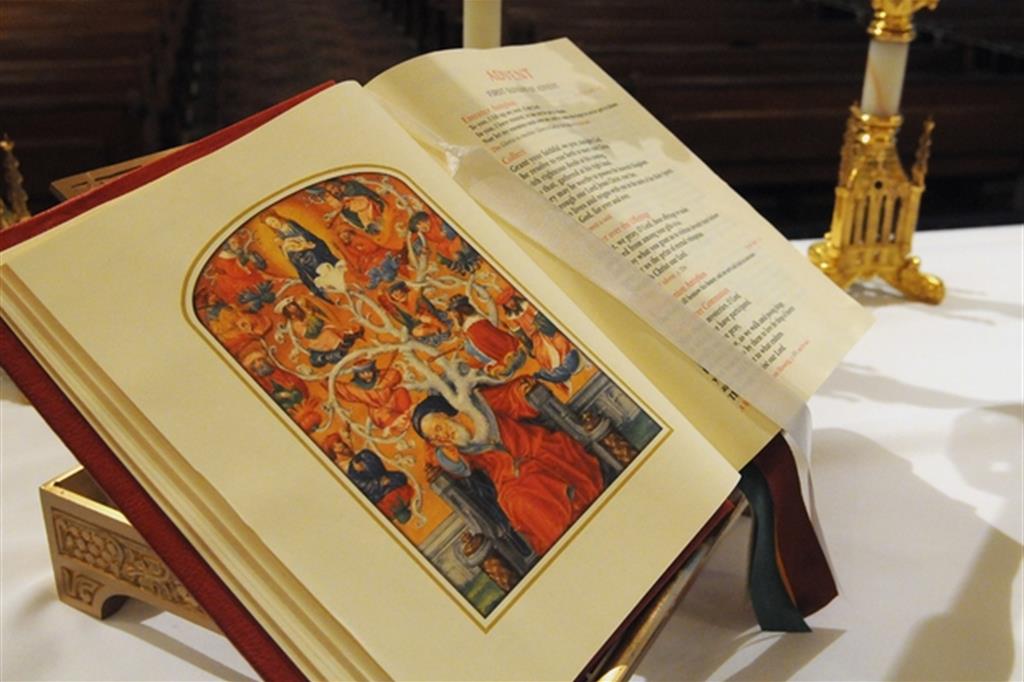

Pietro Stefani è un noto docente della Facoltà dell’Italia settentrionale, redattore della rivista Il Regno, dove cura la rubrica mensile «Le parole delle religioni», e autore di numerose pubblicazioni. In questo testo commenta la preghiera del Padre Nostro (= PN), definita da Tertulliano come breviarium totius evangelii.

Si tratta di un’edizione totalmente nuova dell’opera comparsa in prima edizione nel 1991. Nella Premessa al volume (pp. 7-10), Stefani ricorda che sono state operate migliorie stilistiche e che ci si è confrontati con la nuova traduzione della CEI 2008 (vedi la traduzione «non abbandonarci alla tentazione»). Tutte le citazioni provengono da questa traduzione, tranne alcune indicate nel luogo. Anche la bibliografia (pp. 109-112) è stata aggiornata.

Alla Premessa segue una Nota storico-liturgica (pp. 11-40) che illustra la definizione di Tertulliano citata sopra. In questa nostra presentazione ci soffermiamo soprattutto su questa Nota.

Tradizioni diverse: Matteo e Luca

Il lavoro esegetico-teologico attuato per il PN si applica a tutti i testi del NT: due testi diversi, due diverse ambientazioni; l’influsso delle comunità sulla redazione del testo; la ricerca di una possibile composizione originaria ad opera di Gesù; il confronto con i testi della tradizione cristiana e della tradizione giudaica che hanno contenuti similari; il confronto come le antiche fonti extracanoniche.

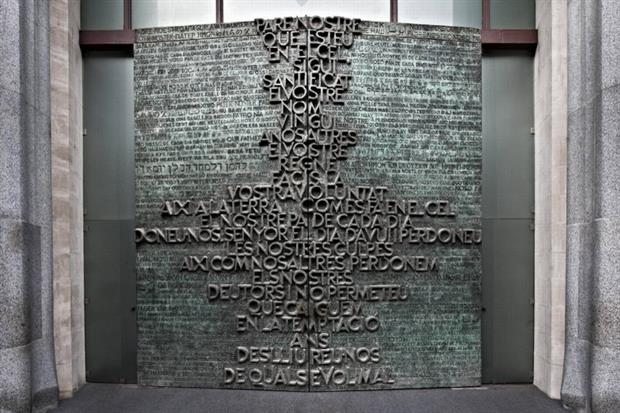

La redazione lucana è più breve, non riporta le sette richieste presenti in Mt, e tralascia le due richieste presenti in Matteo: «Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra» e «liberaci dal male».

Rilevanti sono pure le differenze contenute nelle parti comuni, presenti sia nella richiesta del pane (Matteo: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano»; Luca: «Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano») che in quella del perdono (Matteo: «E rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori»; Luca: «E perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo ad ogni nostro debitore»).

Un’altra grande differenza è data alla formulazione ampia di Matteo e dal suo andamento liturgico, mentre Luca inizia in modo concentrato affidandosi a una sola parola: «Padre».

Diversa è pure l’ambientazione. In Matteo siamo al centro del Discorso della Montagna, mentre Luca ambienta il PN nel cammino verso Gerusalemme e lo collega ad altri momenti in cui Gesù è mostrato in atteggiamento di preghiera. Gesù insegna il PN su richiesta dei discepoli che lo vedono pregare.

La tradizione preferì il testo di Matteo perché più completo, ma apprezzò l’ambientazione lucana posta in un contesto di preghiera.

La tradizione la presenta come la preghiera che Gesù stesso aveva insegnato ai suoi discepoli, in continuità con la sua. Oggi si tende a dare la maggior originalità al testo più breve.

Alcuni termini lucani sono meno semitici e più greci («peccati» e non «debiti»), dato la comunità destinataria del Vangelo. Matteo propone, da parte sua, un andamento liturgico apprezzato da un gruppo che intende distinguersi da altri e propone una variante conclusiva di acclamazione recepita nella tradizione protestante.

Nel Discorso della Montagna, la preghiera del PN è situata nel contesto dell’insegnamento sul digiuno e sull’elemosina, ed è caratterizzata dalla brevità; nella pratica, essa è spesso recitata comunitariamente e per questo può essere esposta al pericolo del «farsi vedere» condannato da Gesù nel suo insegnamento sul digiuno, la preghiera e l’elemosina..

Nella Didaché, il PN assume una funzione demarcante rispetto agli «altri» ed è posta fra le istruzioni battesimali. Il PN è caratteristico delle comunità cristiane e inserito già nel III secolo nella liturgia battesimale.

La catechesi ai misteri di Cirillo e Giovanni di Gerusalemme (IV secolo) fornisce il primo esempio, liturgicamente ormai definito, di una connessione tra il Padre nostro e la celebrazione eucaristica.

Il PN è visto come «iniziazione ai misteri». Il nascondimento previsto in Matteo si è trasformato in riservatezza propria di un gruppo che celebra un rito riservato agli iniziati e assume un carattere sacrale. Si sottolinea l’«osare» pregare il PN.

Col Concilio Vaticano II il PN nell’eucaristia è proclamato da tutta l’assemblea. Via via il PN ha assunto una natura liturgico-sacrale. L’orientamento liturgico è, d’altronde, già presente nell’incipit del PN in Matteo («che sei nei cieli»). Il «nostro» viene introdotto per distinguersi da altri gruppi. La versione lucana è meno predisposta a essere assunta in un contesto comunitario, ma conserva una componente «sociologica» («Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli», Lc 11,1).

Il Padre nostro e le preghiere giudaiche

I tratti di orientamento liturgico presenti nel PN inducono a comparazioni con altre preghiere giudaiche. Il primo materiale liturgico giudaico risale al III secolo e quindi non ci sono dipendenze dirette presenti nel PN. Per Stefani resta indispensabile confrontare il Padre nostro con due tra le massime preghiere giudaiche: il Qaddish e le Diciotto benedizioni.

Il Qaddish è molto affine al PN. Nelle Diciotto benedizioni compaiono i temi legati alla paternità del Signore, alla sua unicità e al suo nome, al perdono e all’elargizione dei beni necessari alla vita e, infine, all’avvento della redenzione. Nella quinta benedizione compare l’espressione «Padre nostro» (che inficia le osservazioni di Origene).

Interessante nel giudaismo è, inoltre, la «preghiera breve». Dal punto di vista giudaico, il PN si presenterebbe come una “preghiera breve”. Il PN è imparentato con quelle che i rabbi definiscono «suppliche». «Il Padre nostro rientra nell’ambito delle preghiere spontanee, libere, personali, eppure rappresenta, nel contempo, una formulazione riassuntiva, o ricapitolatrice, della preghiera comune d’Israele. È perciò significativo che la “preghiera di Gesù” possieda tratti che l’apparentano a un ampio spettro di preghiere ebraiche, da quelle collettive e solenni alle suppliche individuali» (p. 29).

Peculiarità del PN è menzionare la lode come una richiesta («passivo divino»). «In definitiva, la componente di supplica resta una chiave di comprensione fondamentale della “preghiera del Signore”» (p. 30). Il passivo divino caratterizza il PN, la richiesta della venuta del Regno e la possibilità di vivere le richieste del Discorso della montagna. L’annuncio di Gesù chiarisce il PN e viceversa.

Originariamente il PN era la preghiera tipica del discepolo che aveva abbandonato tutto per seguire Gesù. La «preghiera del Signore» si presenta come «l’espressione orante del radicalismo migratorio dei discepoli al seguito del Messia Gesù, in cui essi sperimentano ogni giorno Dio quale Padre» (F. Mussner, cit. a p. 32).

Il PN ha rapporti con il Discorso della Montagna e con il discorso dell’invio in missione di Mt 10 e par. «La “preghiera del Signore” conserva in sé un segno profondo tanto della condizione orante del gruppo dei discepoli, quanto di quella propria dello stesso Gesù» (p. 33), come si evince dalla preghiera di Gesù al Getsemani («Abba!»), che riporta la richiesta dell’esecuzione della volontà del Padre e l’esortazione fatta ai discepoli di vegliare per non entrare nella tentazione.

Commentari e influssi del Padre nostro

«Il Padre nostro è definibile “breviario” del Vangelo ma – scrive Stefan –, osservato in un’altra prospettiva, può anche definirsi cellula generativa dei vari volti assunti dalla spiritualità cristiana. In effetti, sarebbe possibile tracciare l’intera storia spirituale del cristianesimo in base ai commenti dedicati alla “preghiera domenicale”» (p. 34). Essi sono come uno specchio in cui si rifrangono tutti i vari orientamenti della spiritualità cristiana.

Tra i Padri greci, lo studioso ricorda i commenti di Clemente Alessandrino, Origene, Cirillo (o Giovanni) da Gerusalemme, Gregorio di Nissa, Giovanni Crisostomo, Teodoro di Mopsuestia, Cirillo d’Alessandria e Massimo il Confessore; tra i latini Tertulliano, Cipriano, Ambrogio, Girolamo, Agostino, Giovanni Cassiano, Pietro Crisologo.

Nel Medioevo latino, si segnalano i commenti di Rabano Mauro, Ruperto di Deutz, Pietro Abelardo, Ugo e Riccardo di San Vittore, Francesco d’Assisi, Bonaventura da Bagnoregio, Tommaso d’Aquino, Meister Eckhart.

All’epoca umanistica risalgono i commenti di Nicola Cusano, Giovanni Pico della Mirandola, Gabriele Biel, Girolamo Savonarola.

Lutero ha commentato numerose volte il Padre nostro e Calvino lo ha chiosato nel terzo volume delle Istituzioni della religione cristiana.

Un ampio commento di carattere spirituale alla “preghiera del Signore” è contenuto nel Cammino di Perfezione di Teresa d’Avila.

A partire da Lutero, il PN è entrato nei catechismo e così è avvenuto anche per il Catechismo della Chiesa cattolica. Stefani cita i commentari moderni al PN nella Bibliografia (pp. 109-112).

Il PN ha avuto un enorme influsso sulla vita cristiana, diventando l’espressione più alta dell’indissociabile unione tra lex credendi, lex orandi e lex vivendi.

Fu però il giudaismo a rendere la preghiera, anche liturgica, un’attività fondata su sé stessa, indipendente da ogni altro rito o culto, o da determinati luoghi o da particolari persone (tipo sacerdoti).

Il PN si inserisce nella tradizione ebraica della preghiera nella quale Gesù è cresciuto. Il PN rappresenta una preghiera che rappresenta la perenne unità dei due Testamenti. Esso costituisce un ponte verso l’ebraismo, ma è soprattutto una via attraverso cui le categorie ebraiche continuano a vivere all’interno della Chiesa.

Il PN ha una limitata ambientazione narrativa e per questo ha avuto scarso influsso sia nelle arti narrative che figurative, a differenza dell’Annunciazione a Maria. Anche nella musica il PN non ha avuto grande rilievo, essendo recitato dal solo celebrante nell’antica scelta liturgica.

Stefani conclude la sua nota storico-liturgica affermando che «la relativa difficoltà di trascrivere su altri registri la “preghiera di Gesù” pone in rilievo l’indissolubile unione di familiare prossimità e di austera elevatezza propria di una preghiera rivolta dalla terra a un Padre che è nei cieli».

L’autore riserva alle pp. 43-96 il suo commento al PN, che egli definisce «commento teologico». Lo suddivide in vari capitoli, così titolati: «Ritorno all’origine» (pp. 43-50), «Padre, che sei nei cieli» (pp. 51-62); «Sia santificato il tuo nome» (pp. 63-68); «Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà» (pp. 69-74); «Dacci il nostro pane quotidiano» (pp. 75-78); «Rimetti a noi i nostri debiti» (pp. 79-82); «Non abbandonarci alla tentazione» (pp. 83-92); «Liberaci dal male» (pp. 93-96).

Al commento segue un’Appendice (pp. 97-98), la parafrasi dantesca del PN (pp. 99-106), il testo greco di Mt 6,9-13 e Lc 11,2-4 e quello latino della Vulgata.

Conclude la bibliografia (pp. 109-112), che cita, fra l’altro, i commentari moderni.

«Non portarci dentro la tentazione»

Ci soffermiamo su una richiesta presente nel PN particolarmente difficile da interpretare correttamente.

Stefani ricorda che le due richieste del non essere abbandonati alla tentazione (così la nuova traduzione CEI 2008) e di essere liberati dal male sono strettamente connesse. «Per chi si confronta con le sventure di cui è colmo il nostro mondo – commenta l’autore –, è pensabile che il senso delle due richieste poste una accanto all’altra sia: non indurci nella tentazione di credere che tu, Padre, non sia capace di liberarci dal male; il tuo non intervenire non istilli dubbi nel nostro cuore» (p. 84). La penultima domanda apre la porta alla fiducia nel rivolgere al Padre l’ultima, quella della liberazione dal male che continua a dilagare attorno al credente e dentro di lui.

La prova a cui si è sottoposti è, innanzitutto, quella del compimento stesso della volontà di Dio. Come mostra Gesù nel Getsemani, l’accettazione della volontà del Padre è connessa alla richiesta che il peso non sia troppo grave da portare. L’accettazione della volontà del Padre è collegata al vegliare per non entrare nella tentazione.

La petizione del non essere abbandonati è l’unica espressa al negativo, ma poi è bilanciata dalla richiesta positiva di essere liberati dal male. «La richiesta conclusiva rivolta al Padre fa dunque comprendere il senso autentico della domanda di non essere introdotti nella prova – commenta Stefani –: prima si chiede di non essere fatti entrare nella tentazione, poi si domanda di essere tenuti lontani dal male. In entrambi i casi la metafora è spaziale» (p. 87).

Fin dall’antichità ha fatto difficoltà il pensiero che Dio possa indurre qualcuno alla tentazione. «Indurre» è per Stefani una traduzione infelice e fuorviante. «La traduzione interpretativa “non abbandonarci” può rivendicare a se stessa una maggiore corrispondenza alla visione contemporanea di un Dio sempre misericordioso, ma non è la “vera”» (p. 88).

Lo studioso cita a p. 88 nota 85 il pensiero del biblista Crimella, critico nei confronti della traduzione CEI 2008. «Il senso della petizione – commenta Stefani –, salvaguardandone nel contempo l’ineliminabile carattere paradossale, potrebbe essere reso meglio con un “non farci entrare”, espressione che non ha in sé stessa alcun senso di istigazione» (ivi). «… in questa supplica del Padre nostro – annota – conviene conservare la forza scandalosa che già sconcertava i Padri. Allora si cercò di attenuarne l’impatto, ricorrendo, per lo più, a un’impostazione ben sintetizzata dalle parole di Ilario di Poitiers: “Non ci abbandonare a una tentazione che non possiamo sopportare”. La difficoltà deriva dall’aver dimenticato che solo individuando il diretto coinvolgimento di Dio nella tentazione se ne può cogliere davvero la paternità» (pp. 88-89). «Gesù nell’orto visse in modo diretto il legame tra tentazione e paternità di Dio. Prima di lui, sia pure in maniera diversa, il nesso era stato sperimentato da Israele nel deserto» (p. 89).

Secondo Stefani, occorre capire bene il senso di «tentare». Nel deserto sia Israele che Dio sono a turno «tentati» e «tentatori». Proprio nella sua qualità di figlio, Israele diventa una prova e una tentazione per colui che lo ha generato. Le mormorazioni sono una vera prova per il Signore. Generando il suo popolo, egli lo espone alle tentazioni della vita. Anche Gesù le ha provate. Soprattutto la prova nell’orto del Getsemani e quella dell’abbandono sulla croce sono una prova e una tentazione a cui il Padre può rispondere solo con la potenza della risurrezione.

Schweitzer e altri hanno interpretato la prova in senso «escatologico». La «croce» e la «consumazione della storia» sono prove collegate e dure. Bisogna pregare perché siano accorciate, il calice passi, che il Padre non ci faccia entrare nella tentazione. La prima domanda è quella di essere risparmiati. «Nell’“assenza”, la “presenza” è costretta ad assumere l’aspetto della domanda – conclude Stefani il suo commento a questa domanda –. Fu così anche per Gesù in croce: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mt 27,46; Mc 15,34; Sal 22,2). Solo pregando il Padre perché non ci abbandoni o interrogandolo sul perché della sua assenza si coglie il significato della richiesta di non essere fatti entrare nella tentazione» (p. 91).

Il volume riporta un ricco commento teologico al Padre Nostro, frutto di una lunga frequentazione biblica e della tradizione ebraica. Scritto in linguaggio non tecnico, praticamente senza note a piè di pagina, l’opera è un’utile sussidio per la preghiera più «praticata» dai discepoli di Gesù, ma che non finisce mai di stupire per la sua profondità di significati.

settimananews.it