Blog di notizie varie (a cura redazione Chiesa S. Stefano – Reggio Emilia)

Tag: natale

Natale solidale alla scuola dell’infanzia

Tratto da La Libertà n. 45

23 dicembre 2023

L’attenzione agli altri, soprattutto a chi è in situazione di disagio; il senso dell’accoglienza e della condivisione sono comportamenti che si imparano sin dai primi anni di vita. È questa la lezione, semplice ma efficace, che viene dalla scuola parrocchiale dell’infanzia “Santa Teresa” in città.

Nel corso dell’Avvento dalle insegnanti e dalla coordinatrice è stata proposta alle bambine e ai bambini frequentanti la storica istituzione educativa e alle loro famiglie di raccogliere generi alimentari non deperibili e prodotti per l’igiene personale e per la casa, da destinare al Centro di Ascolto del Centro storico Caritas di stradone del Vescovado che assiste circa duecento famiglie che versano in una difficile situazione economica. Sono circa quattrocento le persone assistite: si tratta spesso di famiglie numerose, con figli piccoli e con problemi di salute o con i genitori senza lavoro.

Generosa veramente è stata la risposta; il sapere della finalità dell’iniziativa ha sollecitato tanti a donare con larghezza implementando le disponibilità del Centro di Ascolto, che ogni sabato provvede nei locali della parrocchia di Sant’Agostino a consegnare oltre cento pacchi con generi alimentari e per l’igiene ad altrettanti nuclei familiari.

Nei giorni scorsi alcuni volontari del Centro assieme al parroco don Luca Grassi si sono recati presso la scuola per ringraziare le bambine e i bambini della loro generosità e per illustrare a chi sarà destinato quanto raccolto. Don Luca ha sottolineato la bellezza e l’importanza del gesto compiuto assieme alla necessità di essere sempre attenti a chi è in situazione di povertà. Al termine dell’incontro ad ogni bimbo è stata consegnata una stellina d’argento in segno di ringraziamento e per significare che il loro gesto ha illuminato il Natale di altri coetanei.

Dalla Terra Santa l’appello dei patriarchi di Gerusalemme a una pace giusta per i luoghi dove è nato il Salvatore e per tutto il mondo

Messaggio di Natale dei Patriarchi e dei Capi delle Chiese di Gerusalemme 2023

Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato: “Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace”.(Isaia 9:6)

Noi, Patriarchi e Capi delle Chiese di Gerusalemme, trasmettiamo i nostri auguri di Natale ai fedeli di tutto il mondo nel nome di nostro Signore Gesù Cristo, il Principe della pace, nato qui a Betlemme più di duemila anni fa.

Nell’estendere questi saluti, siamo ben consapevoli che lo facciamo durante un periodo di grande calamità nella terra natale di nostro Signore. Negli ultimi due mesi e mezzo, la violenza della guerra ha portato a sofferenze inimmaginabili per, letteralmente, milioni di persone nella nostra amata Terra Santa. I suoi continui orrori hanno portato miseria e dolore inconsolabile a innumerevoli famiglie in tutta la nostra regione, evocando analoghe grida di angoscia da ogni parte della terra. Per coloro che si trovano in circostanze così terribili, la speranza sembra lontana e irraggiungibile.

Eppure è in un mondo simile che nostro Signore stesso è nato per darci speranza. Dobbiamo ricordare che qui, durante il primo Natale, la situazione non era molto lontana da quella odierna. Così la Beata Vergine Maria e San Giuseppe ebbero difficoltà a trovare un luogo dove far nascere il loro figlio. C’è stata l’uccisione di bambini. C’era un’occupazione militare. E c’era la Sacra Famiglia che veniva sfollata come rifugiata. Esteriormente, non c’era motivo di festeggiare se non la nascita del Signore Gesù.

Tuttavia, in mezzo a tanto peccato e dolore, l’Angelo apparve ai pastori annunciando un messaggio di speranza e di gioia per tutto il mondo: “Non temete, perché ecco, vi annunzio una grande gioia, che sarà per tutte le persone. Poiché oggi è nato per voi nella città di Davide un Salvatore, che è Cristo il Signore” (Luca 2:10–11).

Nell’incarnazione di Cristo, l’Onnipotente è venuto a noi come Emmanuele, “Dio con noi” (Matteo 1:23), per salvarci, redimerci e trasformarci. Dovevano adempiersi le parole del profeta Isaia: “Il Signore mi ha consacrato con l’unzione… mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, a proclamare l’anno di grazia del Signore” (Isaia 61:1–2a; Luca 4:18–19).

Questo è il messaggio divino di speranza e di pace che il Natale di Cristo ispira in noi, anche in mezzo alla sofferenza. Perché Cristo stesso è nato e vissuto in mezzo a grandi sofferenze. Egli, infatti, ha sofferto per noi, fino alla morte di croce, affinché la luce della speranza risplendesse nel mondo, vincendo le tenebre (Gv 1,5).

È in questo spirito natalizio che noi, Patriarchi e Capi delle Chiese di Gerusalemme, denunciamo tutte le azioni violente e chiediamo la loro fine. Allo stesso modo invitiamo le persone di questa Terra e di tutto il mondo a cercare le grazie di Dio affinché possiamo imparare a camminare insieme sui sentieri della giustizia, della misericordia e della pace. Infine, invitiamo i fedeli e tutti coloro di buona volontà a lavorare instancabilmente per il sollievo degli afflitti e per una pace giusta e duratura in questa Terra che è ugualmente sacra alle tre Fedi monoteiste.

In questo modo, infatti, rinascerà la speranza del Natale, a partire da Betlemme e si estenderò da Gerusalemme fino ai confini della terra, realizzando così le consolanti parole di Zaccaria, secondo cui «un’aurora dall’alto sorgerà su di noi per dare luce a coloro che giacciono nelle tenebre e nell’ombra di morte, guidando i nostri passi sulla via della pace» (Lc 1,78-79).

Famiglia Cristiana

Dieci cose da sapere sulla festa del Natale

Perché si festeggia il 25 dicembre? Cosa significa “presepe” e a quando risale la tradizione di allestirlo? Quando nacque esattamente Gesù Cristo? Perché la liturgia del Natale si compone di quattro messe? Perché la Chiesa d’Oriente lo festeggia in un’altra data? Ecco una guida pratica per conoscere la festa più importante dell’anno che celebra la nascita del Figlio di Dio

Con il Natale tutti i cristiani celebrano la nascita del Figlio di Dio, Gesù Cristo, che si fece uomo. L’Incarnazione del Verbo di Dio segna l’inizio degli “ultimi tempi”, cioè la redenzione dell’umanità da parte di Dio.

PERCHÉ LA CHIESA CATTOLICA LO FESTEGGIA IL 25 DICEMBRE?

Un antico documento, il Cronografo dell’anno 354, attesta l’esistenza a Roma di questa festa al 25 dicembre, che corrisponde alla celebrazione pagana del solstizio d’inverno, Natalis Solis Invicti, cioè la nascita del nuovo sole che, dopo la notte più lunga dell’anno, riprendeva nuovo vigore. Celebrando in questo giorno la nascita di colui che è il Sole vero, la luce del mondo, che sorge dalla notte del paganesimo, si è voluto dare un significato del tutto nuovo a una tradizione pagana molto sentita dal popolo, poiché coincideva con le ferie di Saturno, durante le quali gli schiavi ricevevano doni dai loro padroni ed erano invitati a sedere alla stessa mensa, come liberi cittadini. Le strenne natalizie richiamano però più direttamente i doni dei pastori e dei re magi a Gesù Bambino.

La festa del Natale si sovrappone approssimativamente alle celebrazioni per il solstizio d’inverno e alle feste dei saturnali romani (dal 17 al 23 dicembre)- Inoltre già nel calendario romano il termine Natalis veniva impiegato per molte festività, come il Natalis Romae (21 aprile), che commemorava la nascita dell’Urbe, e il Dies Natalis Solis Invicti, la festa dedicata alla nascita del Sole (Mitra), introdotta a Roma da Eliogabalo (imperatore dal 218 al 222) e ufficializzato per la prima volta da Aureliano nel 274 d.C. con la data del 25 dicembre

DA DOVE DERIVA LA PAROLA?

Il termine italiano “Natale” deriva dal latino cristiano Natāle(m), per ellissi di diem natālem Christi (“giorno di nascita di Cristo”) a sua volta da latino natālis derivato da nātus (“nato”), participio perfetto del verbo nāsci (“nascere”).

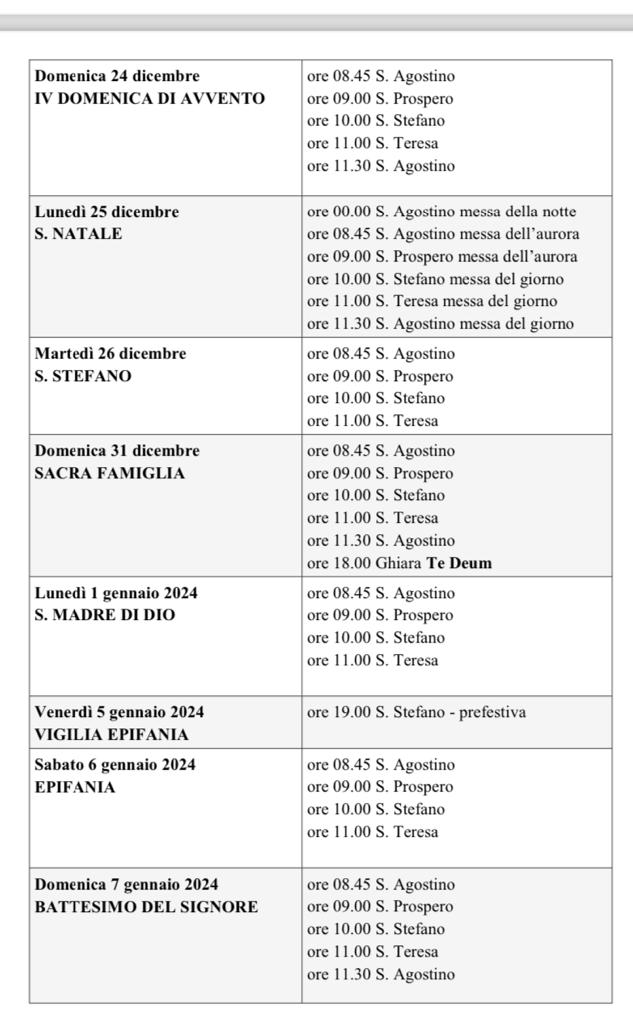

PERCHÉ LA LITURGIA DEL NATALE SI COMPONE DI QUATTRO MESSE?

Le celebrazioni sono la Messa vespertina della vigilia, quella ad noctem (cioè la messa della notte), la messa dell’aurora e la messa in die (nel giorno).

Il tempo liturgico del Natale inizia con i primi vespri del 24 dicembre, per terminare con la domenica del Battesimo di Gesù, mentre il periodo precedente comprende le domeniche di Avvento.

La Chiesa celebra con la solennità del Natale la manifestazione del Verbo di Dio agli uomini. È questo infatti il senso spirituale più ricorrente, suggerito dalla stessa liturgia, che nelle tre Messe celebrate oggi offre alla nostra meditazione “la nascita eterna del Verbo nel seno degli splendori del Padre (prima Messa); l’apparizione temporale nell’umiltà della carne (seconda Messa); il ritorno finale all’ultimo giudizio (terza Messa)”

LA CHIESA D’ORIENTE QUANDO FESTEGGIA IL NATALE?

In Oriente la nascita di Cristo veniva festeggiata il 6 gennaio, col nome di Epifania, che vuol dire “manifestazione”; poi anche la Chiesa orientale accolse la data del 25 dicembre, come si riscontra in Antiochia verso il 376 al tempo del Crisostomo e nel 380 a Costantinopoli, mentre in Occidente veniva introdotta la festa dell’Epifania, ultima festa del ciclo natalizio, per commemorare la rivelazione della divinità di Cristo al mondo pagano.

I testi della liturgia natalizia, formulati in un’epoca di reazione alla eresia trinitaria di Arlo, sottolineano con accenti di calda poesia e con rigore teologico la divinità del Bambino nato nella grotta di Betlemme, la sua regalità e onnipotenza per invitarci all’adorazione dell’insondabile mistero del Dio rivestito di carne umana, figlio della purissima Vergine Maria (“fiorito è Cristo ne la carne pura”, dice Dante).

QUALI SONO LE ALTRE DATE IN CUI SI FESTEGGIA IL NATALE?

Il 25 dicembre per cattolici, protestanti e ortodossi che seguono il calendario gregoriano; il 6 gennaio per le chiese ortodosse orientali; il 7 gennaio per gli ortodossi che seguono il calendario giuliano e il 19 gennaio per la Chiesa Armena Apostolica di Gerusalemme che segue il calendario giuliano

QUANDO NACQUE ESATTAMENTE GESÙ CRISTO?

Le uniche fonti testuali che riferiscono della nascita di Gesù sono i Vangeli di Matteo e Luca, che però non forniscono indicazioni cronologiche precise. Assumendo la validità delle informazioni storiche da essi fornite è però possibile dedurre un probabile intervallo di tempo nel quale collocare l’evento. Il Vangelo di Matteo (2,1) riferisce che Gesù nacque “nei giorni del re Erode”, che regnò presumibilmente tra il 37 a.C. e il 4 a.C. Non si può tuttavia escludere che nel 4 a.C. egli abbia semplicemente associato al regno i suoi figli. Matteo 2,16 riporta l’intenzione di Erode di uccidere i bambini di Betlemme sotto i due anni (strage degli innocenti). Assumendo la storicità del racconto, questo suggerisce che Gesù fosse nato uno o due anni prima dell’incontro di Erode coi magi.

Fin dai primi secoli, i cristiani svilupparono comunque diverse tradizioni, basate anche su ragionamenti teologici. Questi fissavano il giorno della nascita in date diverse, tanto che il filosofo Clemente Alessandrino (150 – 215 d.c.) annotava in un suo scritto: “Non si contentano di sapere in che anno è nato il Signore, ma con curiosità troppo spinta vanno a cercarne anche il giorno” (Stromata, I,21,146)

QUAL È IL SIGNIFICATO DELLA PAROLA “PRESEPE”?

Il termine deriva dal latino praesaepe, cioè greppia, mangiatoia, ma anche recinto chiuso dove venivano custoditi ovini e caprini; il termine è composto da prae (innanzi) e saepes (recinto), ovvero luogo che ha davanti un recinto. Un’altra ipotesi fa nascere il termine da praesepire cioè recingere.

Nel latino tardo delle prime vulgate evangeliche viene chiamato cripia, che divenne poi greppia in italiano, krippe in tedesco, crib in inglese, krubba in svedese e crèche in francese. Il termine presepe è utilizzata, oltre che in Italia, anche in Ungheria, perché vi giunse via Napoli nel XIV secolo quando un discendente Angiò divenne re di quelle regioni, Portogallo e Catalogna.

QUANDO NASCE LA TRADIZIONE DI ALLESTIRE IL PRESEPE?

Questa usanza, all’inizio prevalentemente italiana, ebbe origine all’epoca di San Francesco d’Assisi che nel 1223 realizzò a Greccio la prima rappresentazione della Natività, dopo aver ottenuto l’autorizzazione da papa Onorio III. Francesco era tornato da poco (nel 1220) dalla Palestina e, colpito dalla visita a Betlemme, intendeva rievocare la scena della Natività in un luogo, Greccio, che trovava tanto simile alla città palestineseTommaso da Celano, cronista della vita di San Francesco descrive così la scena nella Legenda secunda: «Si dispone la greppia, si porta il fieno, sono menati il bue e l’asino. Si onora ivi la semplicità, si esalta la povertà, si loda l’umiltà e Greccio si trasforma quasi in una nuova Betlemme». Il presepe di Greccio ha come antefatto le “sacre rappresentazioni” delle varie liturgie celebrate nel periodo medievale.

Nella rappresentazione preparata da San Francesco, al contrario di quelle successive, non erano presenti la Vergine Maria, San Giuseppe e Gesù Bambino; nella grotta dove era stata allestita la rappresentazione erano presenti una mangiatoia sulla quale era stata deposta della paglia e i due animali ricordati dalla tradizione.

Nella Legenda prima, Tommaso da Celano ci dà una descrizione più dettagliata della notte in cui fu allestito il primo presepio a Greccio; il racconto di Tommaso è poi ripreso da Bonaventura da Bagnoregio nella Leggenda maggiore: «I frati si radunano, la popolazione accorre; il bosco risuona di voci, e quella venerabile notte diventa splendente di luci, solenne e sonora di laudi armoniose. L’uomo di Dio [Francesco] stava davanti alla mangiatoia, pieno di pietà, bagnato di lacrime, traboccante di gioia. Il rito solenne della messa viene celebrato sopra alla mangiatoia e Francesco canta il Santo Vangelo. Poi predica al popolo che lo circonda e parla della nascita del re povero che egli […] chiama “il bimbo di Betlemme”.

Un cavaliere virtuoso e sincero, che aveva lasciato la milizia e si era legato di grande familiarità all’uomo di Dio, messer Giovanni di Greccio, affermò di avere veduto, dentro la mangiatoia, un bellissimo bimbo addormentato che il beato Francesco, stringendolo con ambedue le braccia, sembrava destare dal sonno» (Bonaventura, Legenda maior, XX) La descrizione di Bonaventura è la fonte che ha usato Giotto per comporre l’affresco Presepe di Greccio, nella Basilica superiore di Assisi.

COSA DICE IL MARTIROLOGIO ROMANO?

Trascorsi molti secoli dalla creazione del mondo, quando in principio Dio creò il cielo e la terra e plasmò l’uomo a sua immagine; e molti secoli da quando, dopo il diluvio, l’Altissimo aveva fatto risplendere tra le nubi l’arcobaleno, segno di alleanza e di pace; ventuno secoli dopo che Abramo, nostro Padre nella fede, migrò dalla terra di Ur dei Caldei; tredici secoli dopo l’uscita del popolo d’Israele dall’Egitto sotto la guida di Mosè; circa mille anni dopo l’unzione regale di Davide; nella sessantacinquesima settimana secondo la profezia di Daniele; all’epoca della centonovantaquattresima Olimpiade; nell’anno settecentocinquantadue dalla fondazione di Roma; nel quarantaduesimo anno dell’impero di Cesare Ottaviano Augusto, mentre su tutta la terra regnava la pace, Gesù Cristo, Dio eterno e Figlio dell’eterno Padre, volendo santificare il mondo con la sua piissima venuta, concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi nove mesi, nasce in Betlemme di Giuda dalla Vergine Maria, fatto uomo: Natale di nostro Signore Gesù Cristo secondo la carne.